96

800×600

Normal

0

false

false

false

RU

JA

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:»Table Normal»;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:»»;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt;

font-family:»Times New Roman»;}

Грядущая

Реформация как возвращение к Евангелию

Тезисы

к выступлению на конференции «Реформация vs революция»

(Нижний

Новгород, 30 ноября — 1 декабря)

Реформация как обновление Церкви – не только возможность, но и

необходимость, связанная с природой Церкви, предполагающей, обязывающей к

постоянному обновлению.

Говорить нужно не столько о реформации конфессий, сколько о Реформации

как радикальном возврате к общим истокам, к духу Евангелия. Вот почему стоит

расторгнуть привычное и упрощающее сочетание протестантизма и Реформации, и

подумать не только о «европейской» или «протестантской» Реформации (стоит

подумать и о «протестантизме без Реформации», как это предлагает сделать

Дмитрий Бинцаровский), но о Реформации евангельской.

Нужно помыслить, каким должно быть христианство сегодняшнее и завтрашнее

в свете требований Евангелия; каким

может быть мир и каким станет христианство, если евангельская Реформация

случится. И затем от этого осмыслить ее практическую

возможность и проверить ее объективную необходимость в контексте современной

жизни.

Мысля возможность Реформации, мы не должны путать ее идею и ее

историческое исполнение. В исторической Реформации после высоких и прекрасных

тезисов следовала ужасная братоубийственная война, после произвола римской

курии – произвол самопровозглашенных пророков, после тирании католиков –

тирания протестантов. В идее Реформации всего этого не было, быть не могло,

быть не должно.

Идея Реформации должна быть продумана заново, лишь отчасти соотносясь с

историческим опытом (из свежих книг, которые вдохновляют на такое

переосмысление можно назвать переводы Ганса Кюнга – «Церковь» и «Христианский

вызов», Джеймса Смита «Церковь и постмодернизм», Антона Хаутепена «Бог:

открытый вопрос. Богословские перспективы современной культуры»). В первую же

очередь, нужно спросить, к какой Реформации побуждает современную Церковь само

Евангелие, его дух, его природа.

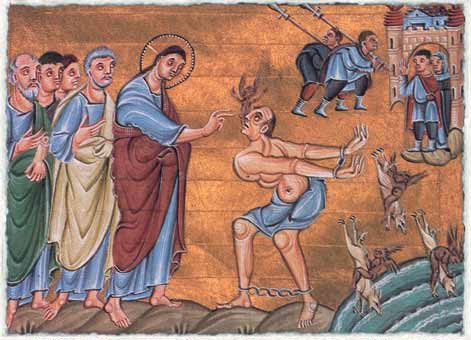

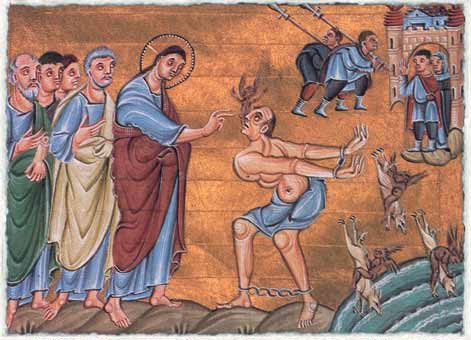

Конечно, мы не встречаем в Евангелии Церкви как оформившейся религиозной

общины, но можем найти то, что ее предваряет, ее условия, ее предназначение,

замысел ее Основателя. Христос был Учителем в круге Своих последователей, круге

дружеском и тесном. Община учеников, служащих своему Учителю и провозглашавших

наступающее Божье Царство, стала той основой, из которой должна была родиться

вселенская Церковь.

В процессе своего оформления в отдельный общественный институт Церковь

утратила многие изначальные черты. Вспомнить о них и вернуть их в церковную

жизнь – одна из задач Реформации.

Что можно увидеть в евангельской общине Христа, чего мы больше не

встречаем в истории Церкви, что тревожит современную Церковь как забытая истина

или непоправимая потеря?

Во-первых, беспокоит общинная

жизнь, ее дух, ценности, принципы, точнее, отсутствие всего этого. Забыто и

утрачено чувство причастности общему делу, общему дому, своей общине и всему

обществу. Церковь вместе с цивилизацией прошла путь от родственных связей к

отчужденности политических и экономических ролей. Так государство стало над

обществом и совпало с «первым лицом». «Государство – это я», мог заявить

Людовик XIV, опираясь на

“божественное право королей”. Не все знают, что задолго до королей подобное

возомнили епископы, спекулируя словами Киприана Карфагенского, будто “Без

епископа нет Церкви”. Так церковное (священно)начальство отождествило

себя с Церковью и выставило остальных за порог. От общинности остались лишь

слова. Если вы сомневаетесь в этом, попробуйте не согласиться с пресвитером или

священником, а епископа не смейте даже тревожить, я вам этого не советую. Очень

трудно узнать во всем этом идеал отношений, описанный Христом: «Кто хочет быть

первым, да будет всем слугой» (Матф. 20:25-27). Общинности нет, есть лишь

ностальгия по ней или стилизация под нее.

Во-вторых, утрачена простота собственной церковной жизни и ее

включенность в обычную жизнь обычных людей. Христос предупреждал желающих

следовать за ним, что не обещает никакой благоустроенной жизни, не строит

никакой собственной инфраструктуры (Матф. 8:20). Он не создавал замкнутую

общину, живущую параллельной жизнью; не основывал особое, самодостаточное

христианское общество, не пересекающейся с «большим обществом», «большой

историей». Напротив, кочевая, постоянно перемещающаяся община учеников Христа

оказывалась в центре вопросов и трудностей народа. Болезнь и смерть, налоги и

бедность, социальная несправедливость и злоупотребление властью, угнетение и

свобода, бывшие предметом заботы людей, становились предметом внимания Иисуса и

его учеников. Община, или, если угодно, «Церковь» Христа жила не своей, а

одной, общей с миром судьбой, меняя ее – исцеляя, воскрешая, деля хлеб, даруя

надежду.

Со временем Церковь настолько обросла своей структурой, что создала

параллельную миру, но прекрасно пользующуюся им, систему власти, включающая

политику, экономику, культуру, религию. Теперь все то, что есть в мире, есть и

в Церкви, только прикрытое религиозной риторикой. Вместо того, чтобы освещать и

осолять мир, христиане создали свое собственное государство, Церковь превратили

в свое, а не Божье, Царство на земле.

В этом смысле секуляризация может быть спасительной, она избавляет

Церковь от того, что ей несвойственно, что ей не принадлежит. Так что

секулярность и постсекулярность современного мира стоит приветствовать в той

части, в которой они разоблачают ложную идентичность Церкви и возвращают ее к

собственному призванию, которого лишить не может никто и которое никому не интересно

— как крест, как ноша, как труд.

Когда Церковь становится бедной, она возвращается к обычной жизни и

привносит в нее то, что ранее держала в себе. Так человек, у которого отобрали

за долги автомобиль, пересаживается в общий автобус или метро. Так

обанкротившийся вчерашний владелец большой усадьбы покупает скромную квартиру в

многоэтажном доме или «малосемейке». Быть бедным – плохо для «руководителей»

Церкви, но полезно для самой Церкви и еще более полезно для тех, кому она

должна служить и с кем наконец воссоединилась.

В-третьих, забыто Писание как вызов, адресованный, в первую очередь,

самой Церкви. Сегодня Библию читают как оправдание всем решениям, позициям и

амбициям Церкви. Но с этой книгой стоит вести себя осторожнее, в ней говорится,

что «время начаться суду с дома Божьего» (1 Петр. 4:17). А еще там говорится,

что Христос уже в первом веке христианства оказался за дверью Церкви и стучит,

прося отворить (Откр. 3:20). До тех пор, пока христиане будут открывать Библию

с наивной и прямо таки безбожной самоуверенностью, будто правильно понимают

написанное и написанное на их стороне, Автор будет оставаться за дверью, ведь

Его никто не спрашивает, зато от Его имени говорят самые абсурдные вещи.

В-четверых, предана заповедь единства и любви, оставленная Христом как

последнее, предсмертное завещание (Иоан. 13:35). Конфессиональные границы

разделяют Тело Христово, причем каждая часть хочет быть целым, каждый город

провозглашает себя государством, каждый отряд армией, каждый солдат генералом.

Все эти конфессиональные претензии на исключительность и связанная с этим

взаимные очернения, грешат не только против ближнего, но и против Христа как

Единого Главы Церкви, у Которого есть не только баптисты, но и пятидесятники,

не только православные, но и католики. А возможно, для Христа ни тех, ни

других, а есть «просто христиане».

Реформация может и должна быть открытием той настоящей духовной жизни,

которая отсутствует внутри конфессиональных разграничений, но открывается за их

пределами.

Таким образом, в в теме возможной Реформации совмещаются экклезиология,

социальная и экуменическая теологии. Разговор о будущем поместных общин, о

реформах нашей родной церковной традиции, неизбежно связывается с образом

единой вселенской Церкви, «глобальной общины», собранием мертвых, живых и еще

не рожденных; с образом мира, частью которого она призвана быть; и с образами других Церквей, в отношении с которыми наша Церковь может вновь статью частью целого, а точнее открыть это

целое в себе, открыть Церковь в церкви.