![Марцинковский о православной Реформации]()

Конечно же, при всей близости и родственности Владимира Марцинковского к евангельскому протестантизму, основным его собеседником о Реформации и будущем христианства было «русское православие».

Он мечтал, чтобы обновленное в евангельском духе православие вместе с протестантскими общинами стало очагом духовного пробуждения страны. Марцинковский охотно выступал на стороне православия в публичных диспутах с атеистами, понимая, что православие для русского человека означает христианство как таковое. Такое сотрудничество церквей в деле проповеди Евангелия беспокоило советскую власть. Согласно докладам советских пропагандистов, «Часть верующих православных стала терять уважение и веру в попов, но веры в бога они еще не потеряли. Вот из этих колеблющихся сектанты и вербовали и вербуют своих приверженцев» (3, с. 91). Евангельский образ православия представлялся власти куда опаснее номинального христианства, поскольку сближал верующих разных традиций и мобилизовал их для активной проповеди: «Что особенно характерно в политической агитации сектантов, так это единый фронт их с попами во время борьбы с безбожниками. Когда идет борьба с безбожниками, сектанты и попы друг друга не трогают, а борются сообща против общего врага» (3, с. 101-102).

Но для того, чтобы православная Церковь смогла быть инициатором духовного пробуждения в народе и стать близкой для евангельских протестантов, ей предстояло пройти внутренние преобразования, решиться на полноценную Реформацию. Для Марцинковского большая Реформация начиналась с малых шагов по переосмыслению практики крещения.

В революционные годы он подготовил большой доклад «Крещение взрослых и Православие» и вынес его на обсуждение группы православного духовенства и мирян, при участии евангельских протестантов; а затем (в начале 1920 г.) представил основные тезисы патриарху Тихону в виде «Докладной записки от группы православных мирян по вопросу об обновлении православной церкви». Патриарх отнесся к этому сочувственно и просил разработать этот вопрос детальнее, чтобы представить его на соборное рассмотрение.

Этот эпизод достоин обширной цитаты из воспоминаний Марцинковского: «Я пошел с согласия нашей группы с этим докладом к Патриарху. Он был тогда под домашним арестом. Незадолго до этого времени Патриарх изъявил согласие посвятить меня в стихарь для проповеди слова Божия в храмах

— Ну, реформаторы… — начал он отечески-благодушным тоном.

— «Ваше Святейшество… мое личное затруднение заключается в том, что я на основании слова Божия признаю себя некрещеным, а в то же время я не имею желания выступать из Православной Церкви. Могу ли я быть крещеным по вере в православной Церкви?»

— «Ну, нет. Церковь признает только единое крещение».

— «Ваше Святейшество! Как же мне быть? До сих пор я ни от кого не слышал доводов из слова Божия против своих выводов…».

— «Ну, идите к анабаптистам, они вас и окрестят», — сказал Патриарх, полушутя.

— «Да, со стихарем придется обождать… Вопрос, интересующий вас, важен, — сказал Патриарх, возвращаясь к моей записке о крещении. — Работайте далее и готовьте материал для собора» (8, с. 105-106).

После этого патриарх рекомендовал продолжить беседу с его секретарем архимандритом Неофитом, который также советовал представить доклад на собор.

Стоит привести их краткую беседу:

— «Вопрос о времени крещения может обсуждаться: это не догматический, а канонический вопрос — и формы его решения могут меняться в связи с требованиями времени».

— Когда же будет собор?.. Разве мы можем его дожидаться?

— Это, конечно, не раньше конца гражданской разрухи.

— Но ведь разруха-то и могла бы придти к концу, благодаря духовному собиранию народа через собор» (8, с. 106-107).

Последние слова Марцинковского представляются особенно важными – «духовное собирание народа через собор» могло остановить братоубийственную войну и восстановить единство Церкви с народом на основании совместного обращения к евангельским истинам. Увы, эта мысль услышана не была, Церковь не решилась на преобразования, а уже вскоре утратила и саму возможность даже размышлять о них.

Чувствуя этот переломный момент истории, Марцинковский призывал «думать, молиться и плакать о возрождении христианской общины», поскольку «всем ясно, что русская православная церковь в параличе, омертвела, служит государству, изменив Богу; не текут от нее воды живые Евангельского слова… Нет, собственно, и самой церкви, как живой общины верующих. Ибо Церковь — это соборная неподкупная совесть народа, собрание верующих, возрожденных во Христе к чистой, святой жизни» (4).

По его логике, нет живой Церкви в церкви, потому что нет общины, а общины нет оттого, что не из кого ее составлять, нет возрожденных христиан, которые создают собой целое через крещение по вере. «Нет в нашей общине сознательных христиан, рожденных от Духа, — следовательно, мы не в Царствии Божием, не в Церкви. И получились члены Церкви только по паспорту, церковь — по названию. Причина омертвения церкви — неправильный прием в церковную общину, противный Слову Божию» (4).

Причиной этого печального состояние церковности и общинной жизни он считал неверный порядок – когда крещение предшествует вере, в то время как должно быть наоборот – крещение должно быть по вере, которая уже есть и находит выражение в сознательной решении креститься и быть частью общины: «Не крещение приводит к обращению, а обращение к крещению. Поэтому в древней подлинно-православной церкви крещению обязательно предшествовало просвещение и обращение» (4).

Детокрещение, по Марцинковскому, стало главной причиной обмирщения Церкви, поскольку «В церковь, которая стала господствующей, устремились не столько за благодатью, сколько за правами и привилегиями. Детокрещение было выгодным для государства, решившего вступить в союз с церковью, так как оно доставляло ему подходящий элемент в виде людей бессознательных и пассивных, готовых на послушание не только добру, но и злу, и всякому мирскому управлению» (4).

Он напоминал, что «Евангелие, как религия свободы, признает лишь добровольное, следовательно, сознательное вступление в Церковь. Можно утверждать как закон, что духовная высота Церкви всегда зависела от серьезности приема ее членов. Крещение просвещенных совпадает с золотым веком христианства, и, когда оно будет восстановлено.., христианская община, снова засияет неземным светом Христа» (4).

Свободу он считал евангельской ценностью и видел ее в жизни сектантских общин, принципиально неподвластным государству и держащихся исключительно на доброй воле и общих убеждениях: «Наблюдаю годами жизненность свободных христианских общин, приемлющих лишь крещение обращенных — евангельских христиан, баптистов, и думаю, как засверкает творческою благодатью православная община с ее многосторонним историческим прошлым, с ее красотою храма, богослужения, когда догматы, сохраненные верным преданием, будут не только на бумаге, но и на деле, когда они перейдут в живую, действенную практику. И создастся древнехристианская община, которая втянет в себя лучших людей, жаждущих социальной справедливости, Царства Божия на земле» (4).

Здесь мы видим, как частный вопрос детокрещения переходит в целостный план церковных преобразований, охватывающих и вопросы социальной справедливости и мессианские чаяния Царства Божия на земле.

Речь шла о Реформации, которая вернет жизнь в церковные структуры, изменит отношения священников и мирян, расширит христианство за храмовые пределы в жизнь обычных людей: «Если церковная община будет состоять только из возрожденных, то есть церковь будет Церковью, то не будет в ней тех тысяч мертвых мнимых христиан, над которыми одному пастырю приходится механически совершать бесконечные требы, не имея возможности ни поучаться в Слове Божием, ни поучать, ни способствовать возрождению новых членов. Священники из среды возрожденных будут только по Божьему призванию и всеобщему избранию. Одни из них будут совмещать свое безвозмездное служение с профессиональным трудом учителя, доктора, ремесленника (проект священника Красносамарского), другие, всецело занятые пастырством, будут на добровольном иждивении общины, — ибо разве верующие не будут гореть желанием поддерживать телесную жизнь того, кто способствовал их духовной жизни, их рождению в жизнь духа, истощая душу и тело для спасения ближнего! А храмов будет столько, сколько будет домов, — религия будет в самой жизни, и литургия верных, эта брачная вечеря Агнца, будет твориться, а не изображаться в каждой домашней церкви, как во времена апостолов, и Сам Христос будет вечерять с нами» (4).

«Храмов будет столько, сколько будет домов» — здесь Марцинковский своей дерзновенной верой превосходит самого Лютера, поскольку лишает огосударствленные церковные структуры не только доходов от индульгенций, но и их монополии на церковность, на право говорить от имения всей Церкви.

Возлагаемые надежды то, что столь ожидаемый собор станет реформаторским, не оправдались. Работу собора, участником которого Марцинковский был, верно характеризовали как охранительную, не творческую и не реформаторскую, хотя среди представленных проектов был и доклад о порочной практике детокрещения.

Так был упущен последний шанс для православной Реформации. Уже вскоре был обнародован декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви. «Народ массами стал отпадать от Церкви, поскольку он принадлежал к ней лишь формально. И как обыкновенно, отпадение легко перешло в богоборчество, атеизм и антитеизм (8, c. 47).

В своих «Записках верующего» он приводит показательный пример: «В одном селе Казанской губернии крестьяне вынесли престол из храма на улицу и расположились вокруг него обедать. Однако местные татары не потерпели такого поругания святыни. Они отобрали престол и поставили его на место» (8, с. 47). Наблюдая за массовым расцерковлением еще вчера православного народа, Марцинковский обращал внимание не только на пустоту воинствующего атеизма, но и на «неправды официального христианства», задавался вопросом о «возрождении Православной Церкви».

В массовом исходе людей из Церкви он видел знак ее обновления: «Уже в том состоит очищение церковной общины, что отходят от нее лицемерные элементы, раньше примыкавшие к ней только из корысти и мирских выгод, которые давала принадлежность к официальной церкви» (8, с. 170). И если Церковь добровольно не шла на восстановление общинной жизни и евангельской простоты, то этому способствовали репрессии со стороны государства.

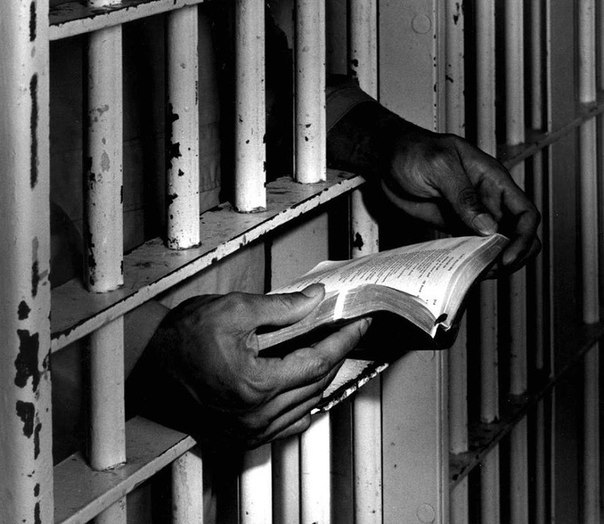

Марцинковский описывает церковные службы в тюрьме не без радости о того, что хоть здесь «реформация» удалась: «Согласно желанию заключенных, богослужения были разрешены, и для них было отведено в тюрьме школьное помещение. Это небольшой светлый зал, со школьными скамьями. На боковых выступах стен нарисованы портреты: слева — Карла Маркса, справа — Троцкого. В этом импровизированном храме не было иконостаса — средостения, разделяющего мир от клира, прихожан от духовенства. И это в свою очередь служило сближению религии с жизнью — небесного с земным. Много церковных споров и горячих протестов было направлено на эту реформу. Уже Патриарх Тихон разрешил некоторым московским священникам служить при открытых царских вратах — но это вызвало споры, и позднее было отдано распоряжение об отмене этой маленькой реформы. Но здесь в тюрьме жизнь безболезненно произвела реформацию (можно бы сказать — операцию) в Церкви и не только открыла царские врата, ведущие в алтарь, но устранила и самый иконостас. И все молящиеся оказались в алтаре, в Святом-Святых православного храма. Все просто, как, может быть, было в первохристианских катакомбах» (8, с. 171-172).

Продолжение следует