![Открыть источники в долине плача]()

Иногда лучше петь,

чем говорить. Когда особенно трудно и говорить не хочется, сердце начинает петь

– не людям, но Богу. Так пел Давид, так пели сыны Кореевы – они обращались к божественному

«Ты», изливая свою боль, свой страх, свои желания.

Вот один из таких

псалмов. «Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя.

Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе.

Проходя долиною плача, открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением»

(Пс. 83:5-7).

Слова «непрестанно

восхвалять», «стези направлены к Тебе», «покрывает благословением» звучат изнутри

сложных ситуаций. Другие слова псалма намекают, что певцам явно нужна защита. Но

кто может быть защитником? Кто как не «Ты»? А потому псалмы – это и благодарность

Богу, и просьба о помощи, но такая просьба, которая не нарушает благодарности, не

бросает тень на Бога.

Когда бы я ни думал

о Боге, я должен думать о Нем с благодарностью. Не обязательно за то, что Он дал,

но уже за то, что Он есть в моей жизни. И раз так, раз Он сам по себе есть величайший

дар и величайшее благословение моей жизни, то и все, что Он дал – достойно благодарности.

Я помню из детства

одну песню, в которой все смешалось – горькое и сладкое, хорошее и не очень. Но

песня не об этом, песня о Боге и благодарности Ему за все.

Слава Богу за все даяния,

Слава Богу за все страдания,

Слава Богу за ночи мрачные,

Дни удачные и неудачные.

Слава Богу, за все Ему слава,

Он имеет на это право!

Слава Богу за дни погожие,

За характеры наши несхожие,

За дороги тяжелые, дальние,

За разлуки, всегда печальные.

Что Он путь нам всегда указывал,

Что не больно Он нас наказывал,

Что прощал, забывая прошлое.

Что давал Он нам только хорошее!

Как же «только хорошее»,

как же «не больно»? Разве в нашей жизни все так просто? Не просто, скорее сложно,

но если мы видим во всей этой сложности Божье присутствие и план, то не можем не

сказать вместе с Ним: «хорошо.., весьма хорошо».

Давайте обратим внимание

на наши песни. Они вроде бы минорные, но при этом и радостные. Минор может разрешиться

мажором. Поешь – и на душе легче. Потому мы и говорим: все плохо, зато песни хорошие.

Взять известную песню

«Так уж бывает летней порою, когда луч солнца радует нас. Час испытанья черною рукою

небо закроет для нас. И если не станет овец в загоне, и виноград не даст плода,

все равно я буду славить Господа Христа». Сергей Демидович написал ее тогда, когда

его дом в очередной раз ограбили.

Вот тебе малоприятный

опыт, но в песне, обращенной к Богу, этот опыт исповедуется и осветляется.

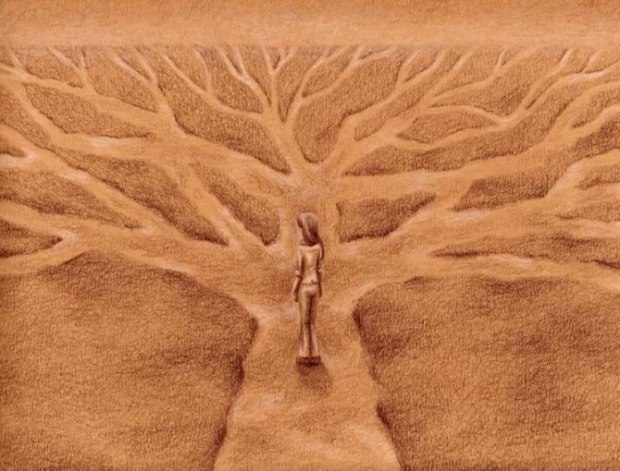

Получается, что если

этот опыт не пройдешь, песни не напишешь. Если чего-то не потеряешь, ценить не научишься.

Если не переживешь трудности, о Боге не вспомнишь. Нужно пройти через это и открыть

в этом источники благословения. Поэтому псалом 83:7 говорит о праведниках

жизнеутверждающе: «проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь

покрывает ее благословением».

Кстати, опыт трудностей

нужен не только праведникам. В народе говорят, «Как тревога — так до Бога». Так

устроен человек, что в трудных обстоятельствах, когда сам справиться не может, обращается

за помощью к Богу.

Но трудности даются

не только для того, чтобы мы взывали к Божьей помощи и благодарили Его. В трудностях

мы должны видеть не только себя. Этот опыт должен открыть нам ближнего, научить

состраданию и соучастию в жизни других людей.

Здесь мне вспоминается

замечательный человек, священник Генри Нувен. Он говорил, что духовный мир не знает

окольных путей, что к благословению не прийти, минуя трудности. Почему он смел такое

утверждать? Потому что знал на своем опыте. Он оставил профессорскую должность в

Гарварде и до конца жизни служил в общине «Ковчег», помогая людям с нарушениями

в развитии.

«Подлинное исцеление

начинается тогда, когда ты осознаешь, что твоя личная боль — это твоя доля в страдании

всего человечества. Эта сопричастность позволяет тебе простить своих врагов и познать

подлинное сострадание. Тебе уже не нужно твое прошлое, чтобы понять, кто ты есть.

Когда ты смотришь назад, уже стоя в новой жизни, прошлое меркнет. Оно перестает

довлеть над тобой. Ты понимаешь, что это был путь, которым Бог вел тебя к жизни,

исполненной большего сострадания и понимания ближних», — писал Нувен в своем дневнике.

Это то, что духовные

люди называют умиранием для себя. Это то, без чего выход в новую жизнь не открывается.

Это переориентация на Бога, открывающегося в другом человеке и свершающаяся в ежедневном

служении: «Умирание — переход в ту жизнь, что превыше жизни. Этот переход нужно

совершить сейчас, а не в конце своих дней. Одному это не под силу, но пребывая

в любви тех, кто дарован тебе, ты можешь отпустить свой страх и позволить

ввести тебя в новую страну».

Есть то, что нужно

оставить в прошлом без сожаления и без воспоминаний. Бог прощает и забывает наши

грехи. Почему бы и нам не забыть их?

Но есть и то, что нужно

отпустить с благодарностью. Речь идет о потере дома, родины, «своего места», друзей,

родных.

Опыт трудностей – это

не только путь вперед, это также возможность поблагодарить Бога за прошлое, за то,

что было.

Мы обычно жалуемся,

что Бог забрал у нас что-то или кого-то, но забываем поблагодарить за то, что у

нас было; ведь прежде чем забрать, Бог это нам дал и мы пользовались им и радовались

ему.

Почему не сказать при

утрате вслед за Иовом: Бог дал, Бог и взял. Да будет Имя Его благословенно?

Слава Богу за то, что

было в моей жизни. Пришло время отпустить это. Бог знает времена и сроки. Он даст мне лучше.

Если мы верим, что

Он забирает нечто лишь для того, чтобы дать лучшее. Если мы доверяем, что опыт трудностей

(или трудный опыт) дается нам, чтобы научить и подготовить к будущему. Если мы доверяем

Ему, что Он лучше нас знает наши действительные потребности. Если мы уверены, что

Он знает что, когда и сколько нам дать. Тогда мы благодарим. Благодарим тогда, когда

потеряли и взамен не получили. Мы благодарим заранее, уже, прежде всего.

И это очень важный

секрет духовной жизни: благодарность предшествует дару, восхваление предшествует

благословению. Лишь зная это, мы можем подражать псалмопевцу – непрестанно восхвалять,

направлять стези к Богу, идти вперед через трудности, открывать источники, искать

благословений, благодарить за опыт и новые возможности, радоваться Божьему присутствию

во всем и всегда.