![Невыученные уроки прошлого]()

Евангельские церкви в советском обществе:

диалектика адаптации и реформации

Анализируя тенденции в жизни постсоветских евангельских церквей, трудно отделаться от ощущения, что полноценному развитию и решительным переменам препятствуют ошибки и невыученные уроки советского прошлого. До сих пор нет сбалансированного социального учения и миссиологии, что чревато беспринципным приспособленчеством или упрямым изоляционизмом. До сих пор не восстановлены братские отношения между правопреемниками ВСЕХБ и СЦЕХБ. До сих пор история служит для оправдания себя и обвинения других.

Оставляя другим вопросы исторической правды и справедливости, считаю оправданным и плодотворным более широкий взгляд на отношения ВСЕХБ и СЦЕХБ как на диалектику разных моделей церкви. В определенном смысле они составляли действительно единое «братство», но в разных образах. Документы той эпохи передают и чувство единства, и боль разделения, и попытки диалога, и понимание непримиримости подходов, и догадки об их взаимдополнительности.

Я признателен руководству Кестон института за возможность снова погрузиться в источники и ввести некоторые из них в научный оборот, но самое главное – за возможность прикоснуться к прошлому, отчасти пережить историю, отчасти дешифровать ее следы, оставленные на бумаге. Кестонский архив – уникальное собрание материалов о жизни и выживании церквей в советском обществе. Большинство документов и изданий объединены, как мне кажется, одной темой – диалектикой доминантных и субдоминантных, официальных и оппозиционных, государственных и катакомбных форм религии, адаптационных и реформационных процессов в условиях советского общества. В дальнейших размышлениях я намере показать эту диалектику на примере церквей ЕХБ, используя документы Кестонского архива .

Методологический дуализм. Структурирование такого рода может опираться на соответствующие методологические подходы, представленные в книгах советского религиоведа Александра Клибанова и постсоветского культуролога Александра Эткинда. Сохраняя почетное место на книжных полках Кестонского архива, эти исследования (как и другие монографии, дополняющие коллекцию документов и самиздата) могут стать ориентирами в работе с многочисленными материалами по истории Церкви в советский период.

Для Клибанова эволюция сект определялась логикой приспособления к модернизации общества, борьбой за место в меняющемся мире . Близок к этому просоциальному подходу и тезис Хизер Колман об альтернативной социальности евангельских христиан, о состязании и параллельной активности коммунистов и христиан , которые по-своему пытались закрепиться и отвоевать место в будущем, создавая его различные версии.

Для Эткинда характерен иной, контрсоциальный подход, когда последовательное развитие «секты» видится в «хлыстовском» ключе, как сознательный и безкомпромиссный уход из большого общества в общество малое, сообщество избранных . Подобный радикализм – не для всех: «Почему вам не жить как все? Посмотрите на православных, да и на ВСЕХБ. Ведь они у нас буквально в золоте ходят, разъезжают по всему миру. Зачем же вам класть голову под меч?» . Для службистов, задающих такие вопросы, сектантство представлось опасным, подрывным, революционным. Да и для большинства верующих – не нужно радикальным.

Конечно, подобный методологический дуализм будет упрощением. Как показал Майкл Бурдо, именно контрсоциальный радикализм протестантов парадоксальным образом делал их динамичной общественной силой . К тому же поместные общины жили своей, часто двойной (с официальным фасадом и надежно укрытым подпольем) жизнью и не всегда выполняли инструкции руководства. Да и не все определялось внутрицерковными интенциями. Примечательно, что возникновение радикального движения в советском баптизме вполне вписывается в глобальных контекст 60-х годов прошлого века. Достаточно сравнить послания Совета Церквей и письма Мартина Лютера Кинга .

Тем не менее, внимательное знакомство с материалами Кестонского архива лишь подтвердило мою изначальную интуацию об эвристичности подходов Клибанова и Эткинда как методологических ориентиров в работе с источниками. Довольно условно эти подходы могут быть названы, соответственно, модернистским и радикально консервативным, конформистским и революционным, «путем большинства» и «путем меньшинства». Первый из них был представлен Всесоюзным советом евангельских христиан-баптистов, второй – Советом церквей ЕХБ. Если вспомнить еще один подход – типологию церковь-секта Эрнста Трельча –то можно сказать так: ВСЕХБ ставил целью вырасти из секты в церковь ценой уступок государству и обществу; СЦЕХБ двигался в противоположном направлении – к истокам гонимого христианства, чтобы обновить дух несогласного меншинства и сохранить церковь как секту, поскольку понимал ее именно как секту, т.е. как закрытый и противостоящий миру «святой остаток».

Два образа церкви — две картины мира. ВСЕХБ был не только миротворцем, но и миролюбом. Официальная церковь считала компромиссы с миром не только необходимым злом, но и необходимым добром, или даже величайшим искусством превращения первого во второе. Руководители ВСЕХБ были готовы сохранить церковь любой ценой, принимая как неизбежность и объективную реальность движение страны по пути социализма и построения безрелигиозного общества. Основным грехом для них было неповиновением властям, по сравнению с этим страшным преступлением доносы на своих братьев и разорение общин выглядели издержками, а то и полезными мерами дисциплинирования и наведения «порядка».

Никакой собственной «параллельной реальности» церковь ВСЕХБ позволить себе не могла, да и не считала нужным. По любому вопросу обращались за разрешением к властям. Духовную литературу печатали в государственных типографиях. Цензура и присутствие агентов КГБ были вездесущими. Церковь была прочно встроена в социалистический строй жизни. Самокритика, покаяния, пробуждения и реформы воспринимались как угроза стабильности. Регистрированная церковь существовала постольку, поскольку это существование дозволялось государством – как фасад конституционности, гуманности и религиозной свободы.

Нельзя сказать, что руководители ВСЕХБ не понимали своего сложного положения и недостойной роли быть легальными представителями умирающей религии. Но они находили оправдание уступкам, помня сталинские репрессии.

Показательны дискуссии во время совещания ВСЕХБ 1963 года:

«Карев: О работе ВСЕХБ можно судить трояко. Можно сказать, что он сделал очень много, или что он сделал очень мало, или что он сделал то, что мог сделать… Президиум придерживается третьей оценки… Недруги говорят, что инструктивное письмо – это отступление от Бога. Но это неверно. Инструктивное письмо – это было мудрое действие ВСЕХБ. Нужно было сохранить братство.

Левинданто: Ныне существующее положение ВСЕХБ полностью даже не использовано. Даже и при таком положении можно было проводить служение. Если нельзя пройти прямо, то можно пройти боком. Устав – то руководство, чтобы не было анархии, запутанности, и было честно и благочинно, святость и порядок. Оргкомитет, может быть, искренне стремится к святости, но упустил порядок… Мы приняли положение не потому что струсили, нет. Но школа, которую мы прошли, умудряет» .

В отличие от своих регистрированных собратьев, «отделенные» в своем отношении к миру исходили из таких допущений: весь внешний мир лежит во зле; не стоит работать на сатану (государство), надо служить Богу; нельзя добиться признания в «их» обществе; главное не успех, а верность; реформация церкви продолжается непрерывно через путь освящения; изменить общество нельзя, можно лишь уйти в подполье; нет ничего более эффективного, чем партизанский евангелизм.

Вместо интеграции в общество предлагалось выстроить стену, не только «стать в проломе», но и замуровать все проломы, восстановив непреодолимую преграду между церковью и миром ради. «Стена, являющаяся строгой границей, отделяющей церковь от мира, во многих местах имеет проломы. В эти проломы стали тысячи воинов Христа. Жертву свободой и сменяя друг друга, они стоят живой стеной и будут стоять, пока она полностью не будет восстановлена… Основным вопросом вышедших настречу Господу, является вопрос чистоты и освящения как личной жизни, так и жизни всех общин нашего братства» .

Главной задачей становилось не влияние на внешний мир, но сохранение внутренней святости, защита себя. Нерегистрированная церковь в условиях тоталитаризма создавала свою параллельную социальную реальность, среди особенностей которой можно выделить следующие: братство как социальная организация, параллельные каналы коммуникации, жертвенность и культ героев, высокий мобилизационный потенциал, оригинальная субкультура, максимальная включенность каждого члена, заменяемость, консолидация, аскетизм, простота, жертвенность, конспирация, катакомбная дисциплина, готовность и способность жить и служить в условиях секретности и постоянной опасности.

Никакой «официальности» не было ни перед «внешними», ни в церковной жизни. Движение инициативников аппелировало к мистике невидимой истинной церкви. В этом смысле показателен судебный допрос Н.П. Храпова, служителя авторитетнейшего и при этом не признанного официальной церковью:

«Судья: (Перечисляя несколько вероисповеданий). Задаю вам вопрос, в какой из них вы принадлежите?

Храпов: Я принадлежу к Христовой невидимой Вселенской Церкви, в которой не разделяются ни расы, ни национальности, на земное название, принадлежу Одному Христу и выполняю Его поручение.

Судья: Вот в нашем городе есть официальная регистрированная община под руководством ВСЕХБ, а ты почему-то трудишься в нелегальной?

Храпов: Я нелегальной не знаю. Где двое или трое собраны во Имя Господне, там Господь. Разве это нелегально? Не думаю.

Судья: Но почему же ты не являешься даже членом официальной общины, а собираешь кружки молодежи, библейские курсы, елки для детей и т.д. Кто и когда уполномочил тебя на это?» .

Движение претендовало на обновленную общинность в духе апостольской церкви. Так благовестник СЦЕХБ Иосиф Бондаренко на вопрос судьи «Вы признаете себя руководителем молодежи?» отвечал: «У нас полная демократия, культа личностей нет. Единственный руководитель Христос» .

При этом церкви не уходили в катакомбы, не скрывались от государства и пытались выстроить свою линию защиты. Обычными мерами внешней защиты были: ходатайства к правительства о произволе местных властей, апелляция к международному сообществу, цитирование «гуманного» советского законодательства, ссылки на «доброго» Ленина, публичная полемика с атеизмом как «научным мировоззрением», ходатайства против сегрегации в учебе и работе, акции неповиновения, целенаправленное воспитание детей в христианском духе, неучастие в общественных объединениях и мероприятиях. Вот типичное открытое письмо: «Ставим вас в известность о новом произволе местных властей. До сих пор мы видели такое только в газетах и журналах критикующее капитализм. 27 октября сего года мы на себе испытали гуманность о которой так много пишут в печати… Стали вытаскивать стоящих на коленях верующих и выталкивать их за ворота. Затем привезли две группы учащихся, которым раздали топоры и они воодушевленные властью стали все сносить на своем пути. Одним из сотрудников милиции было написано на стене: «Не верьте в Бога, Бога нет! Да здравствует советский ум». Неужели советский ум достиг только того, чтобы ломать молитвенные дома?» . К этим возмущениям добавлялись нотки иронии: «Странно, что это происходит в нашей свободной стране с самым передовым в мире общественным строем» .

В спорах о праве на существование использовались аргументы двух типов: позитивного («мы такие же как все», «наши права обеспечены конституцией») и негативного содержания («мы вам чужие, оставьте нас в покое», «мы вам только мешаем, отпустите нас за границу» ). Но чаще всего обходились без аргументов, принятием репрессий как естественных и неизбежных: «мы не от мира, поэтому мир всегда будет нас гнать», «будем верны своему призванию, будем страдать» .

Таким образом, советские евангельские верующие, выбирая между ВСЕХБ и СЦЕХБ, выбирали между разными картинами мира – реалистичной и идеалистичной, официальной и оппозиционной, и, соответственно, между разными представлениями о церкви и ее миссии в этом мире.

Эту разность реакций на общественные процессы хорошо видели со стороны критики религии: «Не замечать происходящих в мире перемен – невозможно. Под воздействием этих перемен часть отцов церкви пытается модернизировать, приспособить ее к духу времени, а другая часть – наиболее фанатичных приверженцев веры старается сделать ее еще более консервативной, полностью оторвать верующих от нашей советской жизни. Именно на этот второй путь и стали «инициативники». Их цель: полная независимость общин, оппозиционное отношение к государству и обществу, всеобщая евангелизация населения страны, отстранение школы от воспитания детей, противопоставление светского обучения – религиозному» .

Далее я хочу показать различия этих подходов на примере четырех вопросов – об отношении к государству, обществу, образованию и миссии (благовестию). Но при этом буду следовать в русле гипотезы, что ВСЕХБ и СЦЕХБ могли существовать только в паре, а их характерные отличия раскрывались в качестве бинарных оппозиций. Говоря по-советски, в «единстве и борьбе противоположностей», в отношениях молчаливого большинства и революционного меньшинства формировалась специфическая евангельская культура, обреталась сложная, нередуцируемая к одной версии, социально-богословская идентичность.

Государство для верующих: гарант или каратель

Отношение верующих СЦЕХБ к государству было настороженным, в гражданских вопросах – законопослушым, в духовных – радикально оппозиционным. Как писал Г.К. Крючков, «Атеизм признает одну лишь форму отделения церкви от государства – формальное отделение со стороны конституционного фасада и полное присоединение ее с обратного хода. Есть только один путь узаконить церковь – посредством отвержения ею Христа и Его Евангелия, чтобы руководствоваться в жизни церкви указаниями атеистов и их антиевангельскими законами о культах» .

Государство для отделенных – репрессивный аппарт на службе атеизма, который служит не свободным гражданам, а против свободы граждан. Отношение к государству хорошо видно из ходатайственных писем: «Советские атеисты, рассчитывая на апатию и безразличие Запада, вершат расправу над христианской верой. В сентябре 1984 г., после пяти лет заключения, должен освободиться из лагеря пастор Николай Георгиевич Батурин. Это был его шестой срок. В декабре 1983 г. его жена узнала, что он находится не в лагере, а в следственном отделении тюрьмы г. Кемерово. Тогда же она обратилась с открытым письмом к советскому правительству, копия которого адресована верующим всего мира: «…Моего мужа упрекают, что он пользуется благами государства. Какими же благами пользовался он в стране как гражданин? Если за 56 лет своей жизни он находился в тюрьмах, лагерях, ссылках, пересылках, этапах, т.е. лишенным свободы, в течение 20 лет. А те немногие годы, когда он был на свободе, постоянно преследовался, репрессировался органами прокуратуры и власти. Постоянно лишался возможности работать не только по специальности (инженер-конструктор), но и на самых низких работах… А теперь вы решили убить его в неволе, не дав даже побыть на воле, в кругу родной семьи» .

Примечательно, что представители власти умело пользовались специфической герменевтикой, чтобы повернуть активность христиан в официальное русло. Вот пример «герменевтического» спора между прокурором и служителем СЦЕХБ Маховицким Ф.В.:

«Прокурор: «Всякая власть от Бога и всякая душа да будет покорна высшим властям».

Маховицкий: В Евангелии также написано: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». В гражданских вопросах я полностью подчиняюсь власти, а как христианин, подчиняюсь только Евангелию.

Судья: Вы хотите свободу собраний, воскресные школы, работу с молодежью, миссионерскую деятельность. Совет церквей вас к этому призывает, поэтому вы выходите из регистрированных общин!» .

Секретарь СЦ ЕХБ Георгий Винс заявлял, что нерегистрированные церкви признают государство, но не подчинаются ему в вопросах совести и церковной жизни . Тем не менее Винс был осужден именно за нарушение законов и антигосударственную деятельность, согласно обвинительному заключению, “Выступая в качестве секретаря так называемого нелегального Совета церквей ЕХБ, стал на путь неисполнения законодательства о религиозных культах, организовывал нелегальное издание. Винс Г.П. организовывал деятельность указанного совета, направляя ее на нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви, на распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советское государство и общественный строй” . Более того, семья даже не смогла получить текст приговора, как свидетельствовала Лидия Винс, “В выдаче приговора Коллегии Киевского городского суда нам отказано, причем судья Тышель позволил себе угрозы и грубое оскорбление, называя нас (семью) врагами народа, “кодлом”. Он заявил, что приговор нам нужен, чтобы передать в ЦРУ” . Т.е. для государственных чиновников верующие были не просто пережитком прошлого, но и “врагами народа”, “кодлом”, пособниками ЦРУ.

Встречались и более прозаические, «бытовые» истории: «Я пришел к выводу, что жить при данном режиме невозможно, и решил покинуть СССР нелегально…. Был осужден на два года лагерей… Имею специальность преподавателя физического воспитания, но работать в стране атеизма с моими религиозными взглядами нет возможности. В настоящее время работаю дворником… Мое несогласие с законодательством о религиозных культах приводит меня в конфликт с государством и властями» .

Общественно-политическая позиция ВСЕХБ была последовательно лоялистской. Все сообщения выглядели типично «миротворчески»: «По благословению Божьему с 25 по 27 марта 1976 года в Москве состоялось заседание Исполкома Европейской баптистской федерации… Исполком рассмотрел и обсудил предложение, внесенное религиозными деятелями Советского Союза о созыве в 1977 году Всемирной конференции «За прочный мир, разоружение и справедливое отношение между народами». Члены исполкома единодушно одобрили проведение этого мероприятия, оценив его как важный вклад в миротворческую деятельность церквей» .

Официальная позиция ВСЕХБ представлена – без излишней дипломатии и богословских оправданий – в текстах А.В. Карева: «Как Эверест среди всех горных вершин мира, выделялся наш величайший социолог-гуманист Владимир Ильич Ленин. Ленин не только глубоко сочувствовал обездоленным массам крестьян и рабочих – он выработал и гениальный плн освобождения их от ига эксплуатации и нищеты. С именем Ленина связано и появление «Декрета об отделении церкви от государства», который положил конец религионой дискриминации… Некогда презренные «сектанты»-баптисты оказались на равных правах с некогда привилегированной православной церковью. С объявлением Советским правительством свободы совести евангельские христиане-баптисты могли беспрепятственно продолжать свою деятельность в области проповеди Евангелия, организации и воспитания своих общин, и в издании духовной литературы и подготовке своих духовных служителей» .

Более дипломатично это же подход спустя годы выразил генеральный секретарь ВСЕХБ А.М. Бычков: «Мы должны с благодарностью отметить, что Совет по делами религий и местные органы власти все с большим вниманием относятся к нуждам верующих… В этом мы видим реальное осуществление закрепленного основным законом страны – новой Конституцией, гарантии прав верующих граждан СССР на свободу исповедания и отправления религиозных потребностей верующих» .

Таким образом, если для «отделенных» государство представлялось карательным органом воинствующего атеизма, то для «регистрированных» — защитником и благодетелем, гарантом их стабильности.

Евангельские христиане и советское общество: адаптация или защита.

Поскольку при тоталитаризме общество не обладает самостоятельностью, но поглощается и полностью управляется государством, отношение христиан к обществу следовало из отношения к государству, а отношение общества к верующим направлялось государственной пропагандой.

Если «регистрированные» воспринимались обществом как элементы странные, но неопасные, то «отделенные» были элементами чужеродными и врагами опасными. Характерным документом эпохи можно считать письмо начальника 2-го отряда Винникова ОН 55/8-3 ст. Андреаполь Калининской области, направленное 14 марта 1967 г. матери узника ЕХБ Юрия Михалькова: «На ваше письмо сообщаю: ваш сын Михальков Юрий Иванович находится в местах лишения свободы и к нему применяются все меры воспитательного воздействия, чтобы из него воспитать человека, полезного нашему социалистическому обществу, а не вашему кружку богомольников, поэтому все ваши письма с молитвами и выдержками из церковных книг будут задерживаться… У меня, как воспитателя вашего сына, будет просьба к вам, как к матери и всем вашим собратьям по вере не писать ему писем церковного содержания. Ваш сын имеет высшее образование и вы, как мать, сумели затащить его в болото, из которого он уже второй раз попал в места лишения свободы, что вас должно взволновать и повлиять на сына, чтобы он стал на правильный путь. А вы его тащите дальше в трясину… Поэтому моя просьба к вам помочь мне, чтобы Юрий раньше освободился и согласно полученного им образования занял свое место в нашем социалистическом обществе, а не в вашем узком кругу богомольников…, чтобы он не был «Юрием-мучеником», а был Юрием Ивановичем, инженером промышленности» .

В свою очередь верующие обращались с просьбами и требованиями соблюдать их гражданские права хотя бы в рамках «социалистической законности»: «В дни, когда по всей нашей стране проводится активная подготовка к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и широко провозглашается торжество ленинских норм и принципов во всех сферах жизни – в гор. Одессе еще более сгустились тучи гонений и преследований, совершаемых воинствующими фанатиками-атеистами над верующими… Наша христианская молодежь лишена права собираться вместе, мы лишены возможности ходить свободно по улице из-за того, что на нас обрушиваются толпы неверующей хулиганствующей молодежи (постоянные избиения). Мы не можем получать образование выше среднего, потому что нас исключают, кроме всего этого на нас в прессе возводят различную клевету. Это еще больше убеждает нас, что на земле нам нет места, как не было Христу и все Его искренне верным последователям. Мы знаем, что вы не в состоянии перевоспитать верующих, поэтому вы хотите истребить их. Просим: признать невиновными наших друзей; обеспечить нормальную жизнь верующих и прекратить травлю общественности против нас; предоставить подлинную свободу вероисповедания; предоставить верующей молодежи свободу получать образование» .

Подобные письма обнародованию не подлежали, зато на страницы газеты и журналов попали признания “бывших”, т.е. отрекшихся от веры под давлением или соблазнами советского общества. Именно “бывшие” давали самые мрачные потреты антисоветских раскольников: “Теперь я понимаю, что антиобщественная деятельность руководителей последователей совета церквей является основной задачей. В своих инструктажах призывают рядовых верующих к неподчинению органам власти… Публично утверждают, что в нашем государстве отсутствует демократия, и восхваляют порядки в капиталистических странах… Большое внимание в общине уделяется прослушиванию передач зарубежных радиостанций Манилы, Монако, Японии. Главари омской группы совета церквей рассматривают сектантов меннонитов как своих сподвижников и сторонников, стремятся наладить с ними хорошие взаимоотношения, в то время как с зарегистрированной сектой баптистов их отношения непримиримы. Дело в том, что по своим взгглядам на окружающую действительность меннониты близки к последователями советам церквей: они тоже отказываются от регистрации, собираются нелегально на молитвенные собрания, не признают советское законодательство о религии и культах…» .

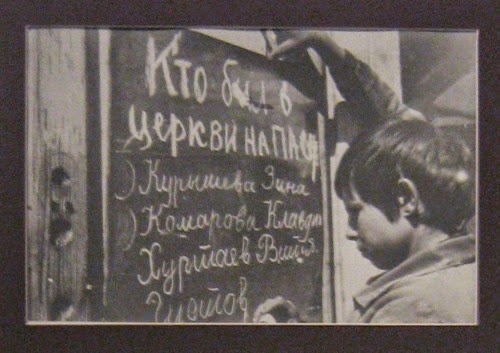

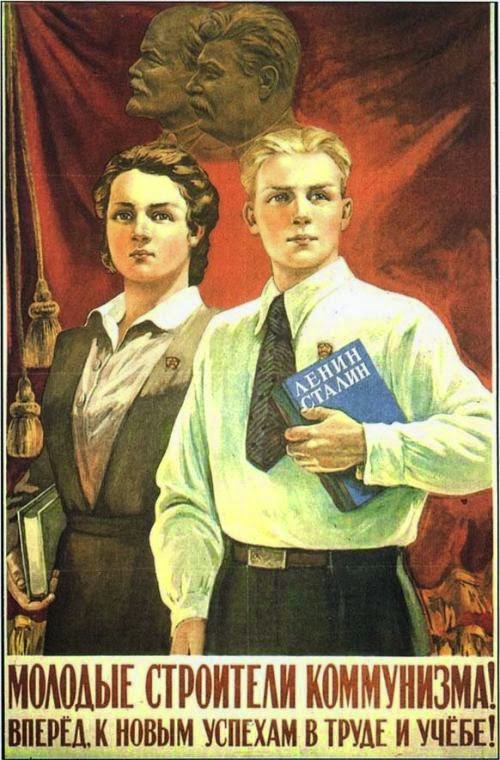

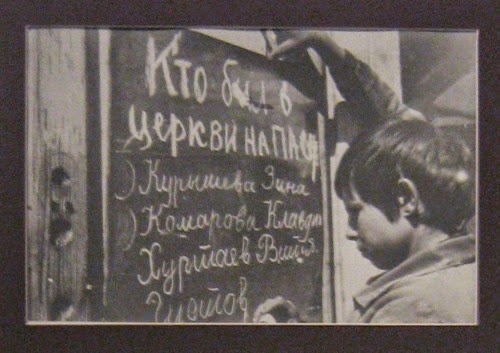

На линии идеологического фронта обычно оказывалась молодежь – за них сражалась церковь, за них боролись и атеисты. Покаянные письма бывших молодых верующих передают не столько их личные чувства, сколько то, как государство пыталось представить верующих общественности: “В домах верующих нет газет, советских книг, они не смотрят телевизор. Есть, правда, радио. Оно оно включается только в часы передач из-за границы. Другие передачи слушать нельзя – грех. «Как много «не должны», «нельзя», «грех» — этих запрещающих слов, сопровождавших меня с детства. Словно высоким забором окружили они меня, замкнув в своей цитадели, изолировав от всего мира. Так и рос я, как эта чахлая полынь в безводной пустыне, отгороженный от жизни, которая полной волной плескалась и бурлила за стенами моего дома. Старший пресвитер Рудник Иван Фрезе, дьякон Данил Зименс, проповедники Дмитрий Ягольников, Петр Вибе своими проповедями и запретами именем бога калечат жизни многим детям и молодежи…. Только в прошлом году несколько молодых людей порвало с религией. К их числу принадлежу и я. Я понял, что жизнь – это не только монотонное пение гимнов да слезливые молитвы. Я вышел на большую дорогу жизни. Сейчас поезд везет меня в воинскую часть. Через несколько дней я стану солдатом, защитником своей великой Родины. Моя мечта – вступить в комсомол» .

Для ВСЕХБ была характерна иная установка – на принятие социалистической действительности и адаптацию к ней. При такой установке и «бывших» быть не может, и в мир уходить нет нужды, и так все доступно и все прекрасно сочетается. Это понимали и атеисты. Впрочем, не все из них такой компромиссностью оставались довольны. «Вспоминается случай, рассказанный в Брестском горкоме комсомола. По направлению после окончания Минского торгового техникума в Брест прихали работать двоюродные сестры Любовь Маслова и Людмила Лысых. И вдруг оказалось, что обе эти комсомолки – фанатичные сектантки, причем с раннего детства, так как выросли они в религиозных семьях. Когда хватились и стали выяснять, как баптистки могли вступить в комсомол, оказалось, что сестры смотрели на вступление в него лишь как на неприятную, но необходимую меру, без которой и характеристики хорошей не получишь, и направления на работу – тоже» . Иными словами, из таких комсомолок-баптисток не выходит ни полноценных баптисток, ни последовательных комсомолок.

Тем не менее в брежневские времена возобладала установка на постепенную адаптацию религии к советским условиям и ее соответствующее перерождение. Вот пример подобной логики: «Спрашивают иногда неверующие: как увидеть, что религия отмирает? Обычно им отвечают: вот, был человек верующим, стал неверующим. Да, религия отмирает и так. Но более массовым процессом отмирания является то, что меняется сам характер религиозности. Меняется в том смысле, что новые поколения верующих, все менее и менее многочисленные, видят: в жизни все совершается не по чьему-то произволу, а по законам… Чем богаче становится собственная общественная, жизненная практика трудящегося верующего человека, тем менее значительной (и тем более сомнительной) в его представлении оказывается роль бога” .

Конечно, ВСЕХБ призывал к открытости и дружбе с социалистическим обществом из других соображений – следуя политике мира и лояльности. Воспоминания Фадюхина хорошо передают дискуссии того времени, когда закладывались основы этой политики: “А.В. Карев сказал: «Я сейчас прочитаю один документ, коорый касается и Вас….». Тогда, при первом беглом чтении «Инструктивного письма», из всего прочитанного на меня отрицательное, я бы сказал, даже очень страшное, впечатление произвели следующие слова: «Среди верующих должны решительно изживаться встречающиеся еще узкие взгляды на искусство, литературу, кино, радио, телевидение и т.д.» Я вспомнил слова одной молодой сестры, которая училась в Рязанском медицинском техникуме. Ее упрекали, говоря: «Вы очень узкие люди, радио не слушаете, в кино не ходите». Она ответила: «Мы и радио слушаем, когда оно говорит что-то серьезное и полезное. И в кино ходим, когда идет фильм такой, как, скажем, «Ленин в октябре», а «Тихий Дон» — зачем идти в кино смотреть, когда ныне «Тихий Дон» в каждой семье: мужья изменяют женам, жены — мужьям». И я сказал: «Это «Письмо» молодых верующих, многих, толкнет в грязное болото. И если «Положение» зажгло огонь разделения, ка я видел это в Сталино, то «Инструктивное письмо» раздует целый пожар! Я против того, чтобы его публиковать!». Александр Васильевич каким-то необычайно резким тоном ответил: «Если мы откажемся его опубликовать, нас закроют, посадят, разгонят!» .

Таким образом, отношения регистрированной церкви и атеистическго общества не было взаимными, симметричными. При открытости со стороны церкви, общество оставалось враждебным. Уже в 1979 г. генсек ВСЕХБ А.М. Бычков признал вслух эти проблемы и при этом выразил невозмутимый оптимизм: «Наша Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Однако в обществе доминируют мнения, что религия является пережитком прошлого. Нас называют служителями «уходящих идей»…Наше упование нельзя определять на основании таких факторов, как характер общества, доброжелательное или враждебное его отношение к церкви. Наша надежда возвышается как маяк над бушующими водами истории… В социалистических странах сохраняется довольно места для деятельности церквей. Мы рассматриваем себя как неотъемлемую часть общества. Наш опыт свидетельствует, что активное участие христиан в общем труде помогает рассеять недоверие к христианам» . Он же привел данные, что среди делегатов 42-го съезда 49 человек награждены орденами и медалями, а пожертвования церквей ЕХБ в фонд мира ежегодно составляют более 200 тыс. рублей.

Все эти услуги, стоявшие за орденами и медалями, все эти сотни тысяч пожертвований были лишь малой, видимой частью репараций государству со стороны капитулировавшей церкви.

Таким образом, для официальной церкви общество виделось естественной средой жизни, к которой верующим надлежит скорее адаптироваться, а для церкви неофициальной – средой чуждой (это чувство хорошо передано в словах популярной в те годы песни «Я здесь не свой, страна чужая, и для души все чуждо мне»), от которой нужно защищаться.

Образование для служителей: государственный фильтр или призвание церкви.

Устав от «бесчинств» необразованных и потому неподконтрольных инициативников, власти к 1968 году разрешили ВСЕХБ открыть Заочные библейские курсы, призванные дать церкви квалицированные кадры, а государству – правильно воспитанных потенциальных сотрудников.

Уже к 1975 г. информационный бюллетень ВСЕХБ сообщал об успехах ЗБК и сотнях выпускников, ставших молодыми и образованными пасторами .

Перед выпускниками ЗБК открывалась перспектива карьеры, в то время как для лидеров СЦЕХБ была открыта иная, обратная перспектива. Они проповедовали скорый конец, казни, суды, при которых верность будет значить больше, чем знания и успех: «Еще немного и очень немного и ни Библии, ни Симфонии… нам будут уже не нужны, ибо мы увидим Его – Христа, как Он есть, а с Ним и все» .

В ЗБК «отделенные» видели средство воспитания псевдохристиан, послушных атеистической власти. «Библейские курсы ВСЕХБ были срочно открыты с тем, чтобы способную к служению, подающую надежды молодежь воспитать в духе покорности беззаконным инструкциям, которые им преподавал доктор юридических наук Б.С. Крылов. Генеральный секретарь ВСЕХБ А.М. Бычков, касаясь задач Библейских курсов, говорил: «Служители Господни должны иметь высокое чувство гражданственности, знание существующих положений в области законодательства о культах. Эти задачи призваны решать наши Библейские курсы». «Некоторые забывают, что каждый верующий… обязан выполнять… законодательство о культах» (Братсткий вестник, №5, 1972, с. 65-66). Какое неслыханное ограбление церкви! Основную, могущую служить Богу молодежь поставить на служение Его недругам!» .

По воспоминаниям Крючкова, еще в ранние хрущевские годы все кандидаты на получение богословского образования проходили собеседования в КГБ. «Это было в 1956 году. Мне было 30 лет. Для возможной посылки меня на библейские курсы за границу, Генеральный секретарь ВСЕХБ А.В. Карев предложил мне написать автобиографию и дал для образца папку с автобиографиями намечаемых курсантов: М. Жидкова, И. Орлова, А. Кирюханцева, М. Мельника. Вскоре я был доставлен в КГБ. Я отклонил всякие предложения о сотрудничестве и, после долгой беседы, услышал: «Вы напрасно боитесь нас. А без нас в вашем служении вы не сделаете ни единого шага!» . Такое подозрительное отношение к библейским курсам и в целом к богословскому образованию сохранится без изменений до настоящего времени, уже 2011 году в «Вестнике истине» выйдет статья «Сопротивление пробуждению», в которой ЗБК рассматривались как одно из орудий войны государства с церковью:

“Планы внешних по созданию библейских курсов ВСЕХБ осуществились в 1968. Зачисление кандидатов на эти заочные библейские курсы фомрировалось на основании характеристики, предоставляемой церковью и уполномоченным Совета по ДРК. Для проверки на лояльность абитуриенту предлагалось заполнить разработанную ВСЕХБ специальную анкету. Ключевыми в ней можно назвать следующие вопросы:

П.9. Как Вы смотрите на деятельность «Совета церквей»?

П. 10. Как Вы смотрите на деятельность ВСЕХБ вообще по вопросу единства?

П. 11. Считаете ли Вы Устав ЕХБ соответствующим Слову Божию?

П.12. Считаете ли Вы правильным проводить работу в церквах в соответствии с законодательством о религиозных культах?

Таким образом был осуществлен план СПДРК по организации богословских курсов «для борьбы с незаконной детяльностью отколовшейся части евангельских христиан-баптистов». «Эти люди прошли определенное обучение (они были заметно талантливы), все они дали подписку, что будут работать в соответствии с решениями съездов, принятых еще И.С. Прохановым. Мы в это время сидели в тюрьмах, а эта «сотня» была брошена в недра церкви вести разрушительную работу. Как она начали, так и вели всю свою работу по программе, «разработанной центральной властью», а на самом деле – атеистической властью, безбожной властью. Ею они были поставлены, а не церковью» (Крючков Г.К., Вестник истины, 2007, 4-5, С. 20)» .

Библейские курсы выполняли роль не только информационно-просветительскую, обучающую, но богословскую, объединяющую, социально-адаптирующую, сортирующую и отсеивающую идеи и людей. Как говорится в презентационном издании ВСЕХБ, «Братья и сесты.., некогда принадлежащие к различным христианским течениям, единодушно подвизаются за веру евангельскую, имея единое вероучение, один порядок в церквах и один духовный центр. Дух сепаратизма и изоляции, свойственный раннему периоду евангельского движения, постепенно сменяется духом терпимости, корректности и братства в отношении инакомыслящих христиан. Развиваются и крепнут экуменические связи…. Дружественными стали отношения между ВСЕХБ и Русской православной церковью… Изучение богословия – основная цель трехгодичных заочных библейских курсов, которые функционируют с 1967 года, где одновременно обучаются около ста курсантов» .

Подробно вопросы образовательной политики ВСЕХБ были изложены в докладе А.М. Бычкова 42-му Всесоюзному съезду ЕХБ (1979 г.): «Наши заочные Библейские курсы, открытые в 1968 году, продолжали работу по богословской подготовке служителей, входящих в Союз ЕХБ, а также автономных и незарегистрированных общин и групп. А.В. Карев на съезде 1969 года говорил: «благодаря существованию Библейских курсов, мы занимаемся систематической разработкой богословия нашего евангельско-баптистского братства и особенно догматики. За 100 лет существования нашего братства нам больше всего не хватало именно этого – не хватало богословского базиса» (Братский вестник, №2, 1970, с. 33). С 1968 по 1979 г. Библейские курсы окончили 272 служителя. Половина всех ныне работающих старших пресвитеров и их помощников окончили в разное время наши Библейские курсы. Это большая помощь нашему братству в улучшее евангелизационной работы на местах, воспитанию служителей и членов церквей, укреплению дела единства нашего братства, а также предотвращению разных ветров учений. Мы также изучали возможности открытия в нашем братстве Духовной семинарии…. этот вопрос остается в стадии позитивного обсуждения. Осуществляя подготовку преподавателей для Семинарии и Библейских курсов, Президиум ВСЕХБ направил на обучение в зарубежные богословские колледжи четырех учащихся в Цюрих (Швейцария) и Буков (ГДР) ».

На фоне институализации богословского образования ВСЕХБ лидеры «отделенных» выглядели необразованными, тем не менее, они умели превратить это в достоинство. Подсудимого Хорева вопросы о «культовом образовании» не смущали:

«Эксперт: (т. Зыбковец-Тращенко, к.и.н.) Скажите, подсудимый, где вы получили культовое образование? Хорев: Получил образование у ног Христа, с Евангелием в руках. Эксперт: Вы считаете, что достаточного вашего образования, чтобы осознать свои поступки? Может вы сделали преступление по недостаточности образования, не понимая политику партии и правительства? Хорев: Все делал сознательно и хорошо понимал» .

Отношение «отделенных» к образованию и богословию следовало из установок «евангельской простоты» и «скорого конца», примата практической любви над догматическим знанием. Это отношение хорошо выражено в статье Марцинковского, напечатанной в журнале «Вестник спасения» (ее идеи окажутся настолько важными, что в другом варианте она будет переиздана в «Вестнике истины» ): «Христианство есть любовь к Христу; не мысль о любви, не воспоминания о любви прежней, а та самая первая любовь… Вспомним не только наше личное первоначальное, восторженное христианство, но и первохристианство всей церкви… Центром, душой и священной страстью этой любви были не догматы, не формы, не идеи, — а Сам Христос. Любовь ко Христу горящая, побеждающая, жертвенная – это христианство первых и последних дней… Мы часто живем так, как будто нет живого Христа; вновь мы падаем под бременем прошлого… и мы живем с такими тревогами о будущем, с такими планами и ожиданиями, будто Он не придет» .

Для тех же, кто строил планы на земное будущее и пытался получить высшее образование, была типичной история благовестника Иосифа Бондаренко: «Декан вызвал меня и сказал: «КГБ приказал мне исключить тебя из института, «или ты уходишь, или я». Я ответил, что лучше уйду я. Вы обвиняете меня за неучастие в общественной жизни. Когда я учился в институте, я окончил научную работу, которой пользуются во всех портах Советского союза, за что был награжден. Когда меня лишили возможности получить образование, я устроился на простую работу, чтобы быть полезным людям, старался жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Перед вами человек 26 лет, вы заточаете мою юность со всеми ее стремлениями» .Для большинства верующих образование как канал социальной мобильности или подготовка к служению было закрыто, родители жаловались Брежневу: «Окончив школу наши дети знают: если они остались верными Богу, то дорога для повышения знаний им закрыта» .

В ответ на нужды в подготоке сотрудников СЦЕХБ, проповедников и благовестников, в 1976 году Г.К. Крючков заявил о собственных библейских курсах, «которые скоро начнут действовать. Это не будут в обычном понимании библейские курсы, но мы надеемся с Божьей помощью дать больше литературы, чем даже дают обычные библейские курсы. Постепенно дать все необходимое по 6-ти предметам, чтобы молодежь наша и все желающие учиться – могли быть охвачены этими курсами» .

А в 1977 году появилась статья Н.Г. Батурина «Преуспевай в правде», в которой впервые прозвучало сожаление о нехватке богословского образования: «Нет слов, мы бы хотели иметь более образованных проповедников с энциклопедическими знаниями. За весь период существования евангельских христиан-баптистов… у нас не было ни духовных семинарий, ни высших богословских школ. Тем не менее, в клеветнических статьях даже тех из нас, кто имел всего лишь двухклассное образование, именовали «богословами» и «идеологами баптизма». Тем же самые идеологи от атеизма, когда им выгодно, называют нас «юродствующими», т.е. людьми со слабо развитым интеллектом, темными и полуобразованными людьми» . Через десять лет Батурин снова вернется к вопросу образования и свяжет его с миссией: «Бог услышал многолетние молитвы Своего народа о свободе проповеди Евангелия в нашей стране и поставил нас в такие обстоятельства, когда мы при Его содействии сможем выполнить это великое поручение. Мы живем с вами в исторический период, когда Господь, может быть, в последний раз предоставляет эту возможность проповеди Евангелия на земле …. Там, где организованы библейские курсы, необходимо включить в программу материалы по благовестию и не на два года их рассчитывать, а в самом срочном порядке научить людей, как говорить грешникам о Христе, как призывать к покаянию. Можно наладить эту работу прямо на молодежных общениях» .

Работа библейских курсов, подготовка проповедников и миссионеров – все это осуществлялось в рамках «программы независимости»: «Библейские курсы были образованы Советом Церквей ЕХБ явочным порядком в условиях гонений. Это служение было ориентировано на восполнение духовных нужд Божьего народа. Здесь всегда царил дух Христовой свободы. Эти курсы ни разу не были предметом торга с внешними… В годы свободы это служение также было защищено от влияния западного богословия и духовную ответственность за обучение служители Совета церквей брали на себя. Как свидетельствовал Шмидт Б.Я.: «Западные богословы хотели помочь нам в организации библейских курсов. Я определенно сказал некоторым из них, что мы не имеем нужды в этом… Да, у нас в братстве нет докторов богословия. Но скажу: для истинно благоговеющего перед Богом достаточно одной Библии, чтобы стать доктором богословия. Лишь бы не было ни у кого лени. Раньше нас гнали внешние, а сейчас идет наступление различных ложных учений, плетутся интриги против Совета церквей, против узкого пути» (Вестник истины, 1993, 4, с. 8)» .

Если для СЦЕХБ богословское образование было частью программы «независимости» и «неподцензурности», то для официальной церкви ЗБК стали символом сотрудничества и зависимости от власти. Для церкви нерегистрированной главной задачей библейских курсов была подготовка служителей для собственных нужд общин, для церкви регистрированной – формирование культурных и образованных, а потому лояльных и безопасных для государства «служителей культа».

Миссия в атеистическом обществе: «чистое» благовестие или социальное Евангелие

И для СЦЕХБ, и для ВСЕХБ вопросы миссии долгое время оставались второстепенными, поскольку и те, и другие была озабочены в первую очеред вопросами выживания – одни в условиях подполья и постоянных репрессий, другие в условиях тотальной регламентации со стороны государства. Для первых миссия была запрещенной и потому опасной, для вторых – запрещенной и потому невозможной.

Уже в 1965 году при Совете Цереквей создается Отдел благовестников. По отчетным сообщениям оказывается, что с тех пор целые сотни семей отправились служить миссионерами в отдаленные места к народам Севера, Урала, Средней Азии . И все в условиях полной конспирации и при этом – в подотчетности поместным церквям.

Примечательно, что в печати СЦЕХБ информация о миссионерском служении впервые появится лишь в 1972 г. Это обудет обзор в рубрике «Вести с полей миссии» — о международной конференции по евангелизации студентов в Далласе (организованной миссией «Кемпус Крусейд»), о служении «Гедеонов» по распространению Священного Писания, о студенческой миссии в университетах Европы, а также о молодежном евангелизме «Иисус-движения» . В следующем году впервые на страницах баптистской периодики появится призыв к молодежи отправиться на миссию к народам, не знающим Евангелия .

В 1976 году «Вестник истины» по материалам выступления Билли Грэма и материалов журнала «Христианство сегодня» опубликовал статью об успехе «Иисус-движения» , где впервые говорилось о специфике работы с молодежью, для которой Иисус — «первый хиппи» и «революционный герой», и ради которой стоит «перекинуть мост над пропастью, отделяющей молодежь от церкви» и «изменить методы» работы церкви, не изменяя ее назначения. Стоит отметить, что подобный «миссиологический либерализм» в периодике СЦЕХБ никогда больше не позволялся.

Благовестие «отделенных» осуществлялось главным образом внутри своих общин или на больших молодежных «общениях» . К концу 70-х к уже традиционным молодежным конференциям добавляются новый форматы благовестия: «По всей нашей стране давно уже вошло в традицию проводить молодежные общения в праздничные дни годы…. На них, как правило, всегда звучат слова призыва к покаянию, потому что такие молодежные общения привлекают к себе многих неверующих слушателей, в том числе и гонителей христиан. Но служение христианской молодежи не ограничивается такими, сравнительно редкими общениями… В конце прошлого года в одной из общин нашего братства была розданы карточки, на которых были написаны названия сел, где нет верующих, нет богослужебных собраний. После длительной молитвенной подготовки в эти села направились группы молодежи и отдельные проповедники… обходить подряд все дома, свидетельствуя всем желающим слушать Евангелие» .

Также естественным образом «миссионерское поле» расширилось и на тюрьмы, и на представителей власти и карательных органов . Так на вопрос судьи «Вам известно, что проводить религиозные церемонии можно только в специально установленных местах?», подсудимый Хорев отвечал: «Можно проповедовать везде! Я готов проповедовать и за колючей проволокой!» .

А вот еще одно характерное свидетельство: «Когда меня арестовали за религиозную активность, я было упал духом. Меня лишили того дела, которому я посвятил всю мою жизнь. А когда после первого допроса меня привели в камеру, где сидело человек 100, я сразу понял, почему я оказался в тюрьме. Перед сном я молился так: «Господи, как мне было трудно собирать людей, чтобы возвещать им Твое Евангелие. А теперь мне людей собирать не надо. Они уже собраны. Сделай меня для них благословением»… Тюрьма стала для меня миссионерским полем» .

Судебные процессы превращались в публичное свидетельство судимых о своей вере, как это было в Одессе 2-7 февраля 1967 г.

Из заключительной речи Борушко Г.Г. «При изучении естествознания, религиозный вопрос предстал предо мною в совершенно новом свете. Я увидел, что величайшие ученые столпы науки… были искренне верующими людьми. Поэтому я решил окончательно ответить для себя на вопрос: есть ли Бог или нет, т.е. быть или не быть верующим. В это время я много читал Библию и через сильные сомнения пришел к вере в Бога. Мой атеизм, мое неверие были основаны на незнании Библии. Я помню в институте во время беседы зам. декана говорит мне: «В Библии написано, что земля стоит на трех китах». Я спрашиваю: «Вы это читали?». И ей неудобно было, что она ученый человек и никогда не читала книги, о которой так много говорится» .

Из выступления Заборского В.М.: «Вскоре меня вызвали снова и говорят:

— Ты знаешь, что твоя вера – пережиток капитализма.

— Ошибаетесь, вера существовала при Нероне в Римской империи до капитализма, существовала при капитализме, существует при социализме и, если Бог позволит, будет существовать и при коммунизме» .

Из выступления В.И. Алексеевой: «Я благодарю Господа, что сегодня, в день моего духовного рождения, я удостоилась сидеть на скамье подсудимых. Граждане судьи, если вера в Бога принесла мне счастье и сердце мое переполнено им, то неужели об этом я никому скажу. Да и Конституция предоставляет свободу совести. В местной газете появилось радостное сообщение, что я поступила в институт и отказалась от Бога. Но это была неправда. Как видите, я здесь» .

Из защитной речи Кривого Я.Н.: «20 лет назад я был осужден к 10 годам лишения свободы за те же преступления. У нас есть закон о свободе совести, вторгаться в совесть по этим законам запрещено. На основании законов нашего государства я не совершил никакого преступления ни перед обществом, ни перед государством. А если я страдаю, как христианин, то я готов надеть кандалы. Я уже 40 лет верующий и вы меня не перевоспитаете и никакими угрозами меня не сломите» .

В связной теоретической форме понимание вопросов миссии было раскрыто в двух содержательных статьях Владимира Зинченко. «Раньше мы скорее противопоставляли благовестие официальному запрету на него и нечестивому соглашательству с этим запретом. Множество верующих, привыкших ко всему официальному, подчинились теперь официальной свободе точно так же, как раньше подчинялись официальному запрету. Это весьма притягательная сила – официальная свобода, официальное благовестие, официальное признание, официальная реклама, официальная перспектива и еще много другого официального, броского, эффектного, мимо чего трудно пройти, не впав в искушение выглядеть самим не хуже многих других. Тут-то мы уже не можем относиться к вопросу благовестия как раньше, ибо вместо противопоставления двух крайних позиций нам теперь навязывается конкуренция, подстрекается честолюбивое желание не отстать, влиться в этот пестрый хор рекламированных благовестников и проявить в нем свой голос… Весь этот хор, в сущности, является великой пародией на истинное благовестие. Дело в том, что еще никогда истинной проповеди Евангелия не противопоставлялось в столь огромных размерах поврежденное Евангелие. Оно извращается к недрах казенных церквей, подрывается либеральным богословием, подменяется лжеучениями, и все это публикуется, множится, ширится всемирно… Мир уже сейчас не против признания религии и Евангелия «частью своей культуры, своим историческим и национальным достоянием», те. своей частью. С другой стороны, отступившая церковь также согласна стать такой частью, и этот нечестивый симбиоз должен породить самое страшное и богопротивное существо – антихриста). Не забудем, что наша сегодняшняя (и особенно — завтрашняя) проповедь Евангелия, имя столь главное содержание, непременно должна будет оставаться облеченной в истинно евангельскую форму: в юродство – с точки зрения официальной религии, в немощь – с точки зрения нашей собственной, в гонения – с позиции мира, но в силу Духа Святого – со стороны Божьей. Каждая капля чистого Евангелия дороже целой мутной реки Евангелия поврежденного, и каждая единичная душа. Выпившая один его чистый глоток, счастливее сотен, выпивших разбавленную «евангелизированную» отраву» , — писал один из молодых и перспективных лидеров СЦЕХБ.

Два года спустя (и накануне конфликта с лидерами СЦЕХБ и выхода из него) Зинченко выскажется еще более «православно», обличая модернистские миссиологические теории: «Подлинное благовестие – это не богословский курс, не религиозная лекция и не модное христианское увлечение. Благовестие – это естественное проявление живущего в нас Христа, горячее дыхание жизни пробужденной церкви. Там, где нет духовного пробуждения, нет и настоящего благовестия. Всякая миссионерская активность номинального христианства – это, скорее, всего лишь подражание истинному благовестию, производящее себе подобных. Каждому новому поколению христиан надо пережить собственный опыт духовного пробуждения, иначе оно не будет способно сказать свое слово поколению сверстников в мире и в спящей церкви, иными словами, неспособно наступать на все силы зла и расширять граница Царства Христова. Если мы говорим, что благовестие без пробуждение – это лишь подражание, то пробуждение без благовестия – это добровольный уход на духовное кладбище истории» .

Со стороны ВСЕХБ тезисы о положении церкви и задачах христианской миссии в атеистическом обществе хорошо сформулировал А.В. Карев: «Что же породило и порождает столь интенсивное развитие и распространение атеизма в современном мире? Люди на Западе дадут на этот вопрос короткий ответ: атеизм социалистических стран и особенно атеизм Советского союза. Но это слишком упрощенный ответ.

Задача христианства в отношении атеизма заключается не в конфронтации против него, а в создании атмосферы диалога с ним. Христианская Церковь – это не крепость с высокой оградой, чтобы быть недоступной для противников. Нет, Церковь Христа – это обитель, открытая для всех.

В программе социалистического атеизма стоят вопросы, которыми недостаточно занимались и занимаются христианские церкви, а именно: социальное равенство, расовая дискриминая, эксплуатация человека человеком, борьба с голодом, борьба против опасности войны и атомного уничтожения и многие другие проблемы человечества. Социалистический атеизм, взявшись интенсивно за разрешение всех жгучих проблем человечества, постыжает христианство с его интертностью в этих вопросах, поэтому неудивительно, что страдающая часть человечества, разочаровавшись в христианстве, потянулась к подвизающимся за разрешение вопиющих социальных проблем современности» . Эту же риторику из года в год повторяло официальное издание ВСЕХБ .

В вопросах миссии проявилась та же оппозиция, что и в отношении к государству, обществу и образованию. Одни отстаивали социальную направленность своего служения, другие подчеркивали важность чистоты, «неповрежденности». Соответственно, для ВСЕХБ вопросы миссии вмещались в рамки лояльности государству и обществу (а потому служение было ориентировано на советские темы «миротворчества», «патриотизма», борьбы с «эксплуатацией трудящихся», дружбы всех людей «доброй воли» и проч.), а для СЦЕХБ Евангелие никак не могло быть социальным, но только «чистым», в том числе от всякой социальности.

Революцинное антисоветское меньшинство и безвольное ассимилированное просоветское большинство оказались в одинаковой степени парализованы в своей миссионерской активности – одни были слишком далеко от общества, чтобы ему служить, другие – слишком близко к нему, чтобы от него отличаться и дать ему действительную альтернативу. И те, и другие оказались заложниками советской системы, хотя одни боролись с ней, а другие – за нее.

Единство противоположностей?

Сравнение образов и моделей регистрированных и нерегистрированных церквей возвращает к вопросу: а так ли уж несовместимы, непримиримы эти позиции? Возможно ли такое осмысление «советского» опыта, которое способно сблизить и взаимно усилить названные позиции?

На излете советского времени, 17 октября 1988 г., лидеры независимых церквей Куксенко Ю.Ф., Шаптала М.Т., Шумейко Ф.А. выступили с инициативой покаяния за грехи прошлого ради восстановления единства в миссии церкви, а не в единообразии или единоначалии: «В связи с создавшимися благоприятными внешними условиями и другими факторами, духовная жизнь в народе Божием на местах постепенно обновляется. Во многих общинах особенно среди молодого поколения заметно возросло стремление к проповеди Евангелия… ВСЕХБ отстает от тех перемен, которые происходят на местах, не может возглавить и направить дело благовестия по нужному руслу и, даже больше того, тормозит. И это его природа, иначе не может он поступать… Ни один из существующих союзов не смог стать объединяющим началом. Наоборот, они постоянно борятся каждый за расширение совего влияния на братство, что углубляет разделение. Мы не предлагаем еще один союз. Мы не предлагаем реформировать или реставрировать существующие союзы. Мы предлагаем объединение всех ЕХБ для общения, евангелизации и защиты благовествования Отсюда и задачи союза: не административное руководство, а содействие жизни церквей и делу Евангелия. Структура Союза должна опираться и на прицип всеобщего священства. Это означает – никакой иерархической системы» . Этот призыв остался не услышанным, равно как и «призыв христиан-экуменистов», составленный еще в 1972 году в кулуарах ВСЕХБ: «Мы можем объединяться в общины, но мы раз и навсегда отказываемся от раскольнического обособления, признавая раздробленность Вселенской церкви лишь как внешнюю необходимость при стремлении к внутреннем единству. Мы не создаем новую церковь, мы хотим быть миротворцами в «доброй, старой» Церкви Христовой» . Подобные мысли звучали и в протиположном лагере: «Дух братства» — это нечто превосходящее простую организацию, пусть даже самую стройную и отложенную…» .

Сегодняшний запрос к прошлому о моделях церкви и стратегиях выживания нельзя считать лишь проявлением любопытства. Тоталитаризм вовсе не канул в лету и проявляет себя в новых формах. Как и прежде, евангельские церкви испытывают давление со стороны государства и титульной церкви. Одни выбирают приспособление, встраивание, политику компромиссов; другие – разрыв, отделение, войну с миром. Опыт выживания церкви в советское время может стать полезным источником нонконформизма, инаковости, свободы среди страха. Изучение истории разделения и неудачного диалога между различными евангельскими течениями может стать хорошей основой для работы над ошибками и возобновления отношений.

Уже в конце советской эпохи предпринимались попытки преодоления советского и антисоветского изоляционизма. Выходу в мир несоветский и неантисоветский, а другой, новый, могло способствовать расширение и углубление культурного поля, богословских знаний, диалога традиций. Так в редакционной статье возрожденного прохановского журнала «Христианин» (1990, №1), можно найти такие программные заявления, сделанные группой новых евангельских лидеров: «Протестантизм не успел выработать своей культуры в России, не успел вырастить своих богословов, писателей, ученых, философов. Более того, он не успел еще и осознать необходимости в этом, ограничиваясь самым простым, даже примитивным пониманием христианства, охранительным, консервативным подходом к духовной жизни. Русских протестантов не только физически преследовали в прошлом, к ним до сих пор относятся как к «сектантам». Причины такого отношения лежат в глубине нашей социальной истории, в представлениях, сформированных православной церковью, как господствующей, государственной. Эти представления необходимо преодолевать, если мы хотим жить в гуманном обществе. Имея власть и силу, легко загнать какую-либо группу людей в угол, на периферию жизни, сделать их маргиналами, дыша при этом религиозным снобизмом, а потом показывать на них пальцем, обвиняя в узости, оторванности от национальной истории» . К сожалению, развитие церковных союзов после распада СССР пошло не по пути демаргинализации, культурного строительства, богословского анализа, исторической переоценки, а по пути количественной и политической конкуренции, дальнейшего обособления друг от друга и приспособления к условиях стихийного рынка и незрелой демократии (как и раньше, одни приспосабливались, встраиваясь в новый порядок, другие – уходя еще дальше в изоляцию).

После обретенной свободы официальная церковь слишком быстро заговорила о вхождении в общество, забывая об уроках маргинализации при тоталитаризме, о советских травмах и неизжитой вражде между радикальными и модернистскими течениями. Быстрая и наивная социализация сделала церковь уязвимой – приобретенные позиции никто не хочет потерять, поэтому все готовы договариваться, торговать принципами.

Не меньше вреда приносит сохраняющаяся изоляция «сектантских» групп – они «принципиально» самодостаточны, заняты внутренними проблемами и безразличны к миру и миссии в мире. Религиозная жизнь церкви иссякает как в организованной приспособленности, так и в радикальном изоляционизме.

Важным уроком советской истории стоит считать естественность и дополнительность двух образов церкви – «официального» и оппозиционного, модернистского и радикального, государственного и подпольного, пути большинства и пути меньшинства. Это хорошо увидел со стороны священник Глеб Якунин , но изнутри своих позиций не увидел никто.

Именно диалектика разных образов церкви дает необходимую динамику для общецерковного развития. В своей конфликтности они были и остаются взаимодополняющими, друг другу нужными. Для большинства естественной реакцией на общественные вызовы является адаптация, и лишь для меньшинства – радикализация или изоляция. Эта «социология» справедлива не только в сравнении двух течений, она «работает» и внутри каждого из течений, поэтому всегда и везде соприсутствуют пути «узкий» («путь меньшинства») и «широкий» («путь большинства»). В свете этой естественности и дополнительности иначе видится и смысл церковной реформации, о которой провозглашали «отделенные» и о которой втайне мечтали «регистрированные» – ее смысл отнюдь не в расколе, не в отделении от большинства, не в уходе от мира, а в обновлении единой церкви и воссоздании в ней такого многообразия подходов, при котором управлять ей извне будет невозможно.. Жаль, что ни ВСЕХБ, ни СЦЕХБ этого не усвоили и лишили тем самым себя благодатной синергии и свободы от советского прошлого.

Источники и литература

1. «Судебный процесс над верующими ЕХБ в гор. Одессе 2-7 февраля 1967 г.».

2. «Христос Грядущий» (В.Ф. Марцинковского) // Вестник спасения, 1967, 4 (20), с. 12-16.

3. «Я пришел к выводу, что жить при данном режиме невозможно» // Русская мысль, 17 мая 1984 г., с. 7

4. Батурин Н.Г. «Преуспевай в правде» // Вестник истины, 1977, 4. – С. 18.

5. Батурин Н.Г. Идите… научите…крестите // Вестник истины, 1988, №2. – С. 2-3.

6. Благовествующая молодежь // Вестник истины, 1978, 1 (61). – С. 29.

7. Братское предложение от служителей независимых Церквей ЕХБ – братьям работникам Союзов и Объединений ЕХБ, 17 октября 1988 (Куксенко Ю.Ф., Шаптала М.Т., Шумейко Ф.А.)

8. Вести с полей миссии // Вестник спасения, 1972, 1 (37). – С. 36-38.

9. Возрожденный и новый // Христианин, 1990, №1. — C. 1-4.

10. Вопрос регистрации и судьба спасения // Вестник истины, 1984, 1, C. 2-6.

11. Г. Скалыга. Прозрение // Омская правда, 24 марта 1971, р. 2-3.

12. Евангельские христиане-баптисты СССР. – М.: ВСЕХБ, 1979.

13. Заявление ООН от 45 верующих ХВЕ И ЕХБ, 31 мая 1979. Su/pen 11/8.

14. Зинченко В.П. Вчера… Сегодня… Завтра… // Вестник истины, 1988, №1. – С. 3-5.

15. Зинченко В.П. Подлинное благовестие // Вестник истины, 1990, №1. – С. 2-3.

16. Информационный бюллетень 24 /5/76 su 12 Bap 21

17. Карев А. Человек и Евангелие в атеистическом окружении // Карев А.В. Избранные статьи. – М.: ВСЕХБ, 1977. — С. 170-173.

18. Карев А. Рождение нового мира// Карев А. Избранные статьи. – М.: ВСЕХБ, 1977. — C. 168-179.

19. Клибанов А.И. Религиозное сектантство и современность. – М.: Наука, 1969.

20. Комитету прав человека Международной амнистии от Винс Лидии Михайловны, 26 марта 1975.

21. Краткое изложение хода совещания служителей ВСЕХБ, 15-18 октября 1963 в Москве. SU/Bap 63

22. Крючков Г.К. 20 лет по пути возрождения // Вестник истины, 1981, 3-4 (75-76).

23. Крючков Г.К. Слово отчета // Вестник истины, 1976, 3-4 (55-56). – С.15.

24. Лидия Винс. Вечная каторга для узников-христиан // Русская мысль, 8 марта 1984, с. 7

25. Марцинковский В. Первая любовь // Вестник истины, 1976, 1 (63).

26. Миссионерское поле // Вестник истины, 1979, 1. – С. 33.

27. Михайлов М. Бог здесь ни при чем //Правда Украины, 1973, 11 февраля, P. 3

28. Монастырева Г. «Баптисты-раскольники. Кто они?» // Правда Украины, 17 сентября 1970. — С. 2.

29. Обвинительное заключение по делу Винса Георгия Петровича / USSR/Ini 1/75

30. Обращение от 13 мая 1969 от верующей молодежи Одессы и области

31. Открытое письмо верующих ЕХБ, 5 ноября 1979, г. Никольский Джезказганской обл.

32. Открытое письмо Крючковой Лидии Васильевны. Август 1974. SU/Ini 74

33. Открытое письмо молодежи ЕХБ, 27 октября 1973, Гомель.

34. Открытое письмо, 22 апреля 1974, село Киевка, Казахстан, ЕХБ

35. Открытое письмо, 24 апреля 1974, ЕХБ г. Славгорода.

36. Открытое письмо, ноябрь 1973, Киселевск, ЕХБ.

37. Открытое письмо, Пермь, 20 мая 1974, ЕХБ.

38. Открытое письмо. «Христианам всего мира!». 7 июля 1974. SU/Ini

39. Отчетный доклад ВСЕХБ 42-му Всесоюзному съезду ЕХБ (Ген. Секретарь ВСЕХБ А.М. Бычков), Москва, 18-20 декабря 1979 г.

40. Призыв христиан-экуменистов, 1972 / USSR/Bap 22

41. Принадлежать только Ему // Вестник истины, 1976, 2, с. 4.

42. Программа – независимость // Вестник истины, 2011, 3. – C. 33.

43. Смит О. Письмена и языки, все еще не достигнутые Евангелием // Вестник спасения, 1972, 2 (38). – С. 27.

44. Солнце светит всем // Казахстанская правда, 1975, август/сентябрь, с. 3.

45. Сопротивление пробуждению //Вестник истины, 2011, №2. – C. 20.

46. Суд над Н.П. Храповым SU/ Ini docs 1961 undated, Ташкент

47. Суд над Н.П. Шевченко и И.Д. Бондаренко. Общее обозрение судебного процесса SU/ Ini/Docs 1962 Undated

48. Судебный процесс над благовестником Совета Церквей ЕХБ Хоревым М.И. (Москва). Краткие записи. 1966

49. Судебный процесс над верующим братом ЕХБ Маховицким Ф.В., г. Ленинград, 25-28/xi-1966 г.

50. Фадюхин С.П. Воспоминания о пережитом. Часть II. SU/Bap 8/2

51. Характерные признаки “Иисус-дважения”// Вестник истины, 1976, 1 (63). – С. 16-19.

52. Чрезвычайное сообщение, 5 июня 1967. SU/Ini

53. Чунтонова Н. И будет завтра // Знамя юности, 1972, 2 февраля, с 3.

54. Эткинд А. Хлыст (Секты, литературы и революция). – М.: Новое литературное обозрение, 1998.

55. Якунин Г. О современном положении русской православной церкви и о перспективах религиозного возрождения России // СССР: Внутренние противоречия. Вып. 3. Редактор Валерий Чалидзе. – Нью-Йорк, 1982. – С 149-197.

56. Heather J. Coleman. Russian Baptists and Spiritual Revolution, 1905-1929. – Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2005.

57. Information bulletin 28/10/75. SU 12 Bap 20

58. Michael Bourdeaux. Religious Ferment in Russia. Protestant Opposition to Soviet Religious Policy. – London: MacMillan, 1968.

59. Vins says it: future belongs to Christians // Church of England Newspaper, September 28, 1979, p. 2.