![Глобализация христианства и его истории]()

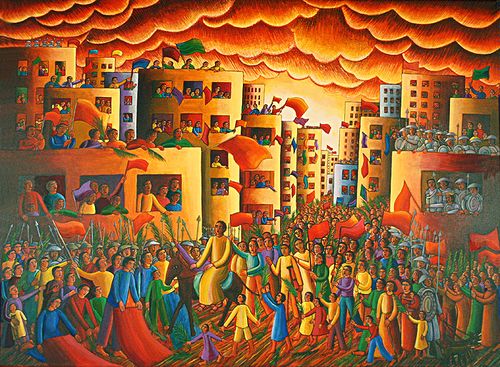

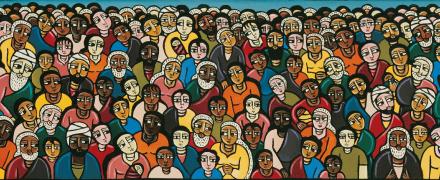

Христианство стало глобальным, и это

требует нового взгляда на его историю, требует предельно широкой рамки, в

которую можно вписать истории разных регионов, традиций, церквей и миссий.

Вписать так, чтобы увидеть их частью большего, сблизить, примирить. Но также

заметить и подчеркнуть их особость, значение и роль для других и всех.

Столь масштабное и фундаментальное

переосмысление исторических и географических глобальных связей требует тесного

взаимодействия миссиологов и историков христианской миссии, и даже больше –

совмещения исторических и миссиологических компетенций в работе одного и того

же исследователя, миссиологической (ре)фокусировки в реконструкции церковной и

всемирной истории.

Это редкое, но крайне желательное

сочетание, явно присутствует в трудах Марка Нолла и Вальтера Заватски. Первый

ставит общий вопрос о новой истории христианства в свете глобализации, второй

конкретизирует и разворачивает эту тему применительно к историям «первого»,

«второго» и «третьего» миров, к возможной конвергенции между ними.

Особенное внимание Марка Нолла связано с

глобальной ролью американского протестантизма по отношению к «третьему миру».

Интерес Вальтера Заватски сосредоточен на «втором мире», до сих пор остающемся

«белым пятном» на карте глобального христианства. Оба начинают с отказа от

триумфалистского вестернизированного взгляда на историю и предлагают свои

поправки, делая видение истории не только глобальным по охвату, но и

максимально инклюзивным по содержанию, полифоничным по звучанию, справедливым

по представительству.

Это не столько ревизионизм, сколько

дополнение и расширение прежних версий истории. Как уверяет Нолл, «Старые

истории христианства остаются незаменимыми… Проблема не в том, что ранние

версии совершенно ошибочны или намеренно вводят в заблуждение. Проблема скорее

в том, что они полагают ядром христианского нарратива события, персоналии,

организации, деньги и культурные ожидания Европы и Северной Америки, оставляя

другие регионам роль периферии» [1, 9].

Речь идет не только об истории, но об истории нашей, т.е. о нашем

месте и нашей роли в этой истории. «Масштаб и темп перемен требуют большего,

чем переориентации в истории. Требуется также переоценка того самопонимания

американских и европейских верующих, которое соответствовало прежнему взгляду

на историю» [1, 23].

Сегодня баланс миссионерской активности

явно смещен. Пользоваться понятиями «страны-отправителя» (sending country) и

«страны-получателя» (receiving country) больше нельзя. О миссии больше нельзя

говорить как раньше: «The best from the West to the rest». Ресурсы распределены

неравномерно и это делает все регионы взаимозависимыми, без единого центра. «Эта

картина показывает, что некоторые ресурсы продолжают поступать преимущественно

от Запада в остальные части мира – в обозримом будущем это касается денег,

формального образования и экспертных знаний в распоряжении возможностями и

кризисами глобализации. Но также мы видим, как другие ресурсы движутся в

обратном направлении – возможно, это опытное переживание Божьего мира в

отсутствие денег; уроки того, как можно любить представителей других религий,

не соглашаясь с их взглядами; напоминание о том, что мы живем вблизи

смертельных опасностей; практические примеры преодоления исторических

противостояний в силе Духа Святого» [1, 198]. В конечном счете, «Быть частью

глобального Телa Христа, осмысляя глубину его реальности, означает отказаться

от двух заблуждений – от западной патерналистской благожелательности, в основе

которой лежит привычка думать, будто пока американцы не сделают, это не будет

сделано никем другим; и от западного империализма, позволяющего думать, что все

зло мира будет повержено к ногам американских миссий» [1, 198].

Марк Нолл начинает с общего описания

структурных изменений в мире и мировом христианстве, а завершает рекомендациями

относительно того, как привести христианское понимание себя и своей миссии в

соответствие с происходящими переменами. В конце концов, он призывает к

смирению быть частью и полноценному партнерству ради глобального христианства и

его глобального влияния.

Вальтер Заватски добавляет к этому

реалистичному и прагматичному пониманию глобальной взаимосвязи более глубокое и

содержательное измерение. Безусловно, в рамках глобального видения истории

христианство разных регионов и традиций может служить друг другу и вместе

служить миру более эффективно. Но здравым смыслом, прагматизмом, эффективностью

все не исчерпывается. Нужно глобально мыслить и учить, глобально верить.

Заватски ссылается на практику вселенских соборов, решения которых признавались

именно потому, что они представляли все регионы церкви, учитывали все

меняющиеся контексты и политические условия [2, 39]. За века христианской

истории, ее делений и конфликтов,

общность была утрачена, что привело к деформациям в вероучении, церковной

практике и миссии. Мир уже стал глобальным, церковь – пока еще нет.

Именно активная миссия дала новый шанс глобальному

взаимодействию разделенной церкви. Заватски подчеркивает, что «Современное

экуменическое движение было бы немыслимым без трансформирующего влияния

современного миссионерского движения» [2, 40]. При этом справедливо указывает

на последующее рассогласование глобальных миссионерских планов и практического

экуменизма. Так или иначе, сегодня становится аксиомой, что «глобальная

история» (global history) непременно должна быть «экуменической историей» (ecumenical

history) [2, 41].

Это значит, что нужно открыть, учесть,

признать, вместить разные христианские церковные традиции и миссионерские

подходы. Поэтому в рамках единой глобальной истории Заватски призывает видеть

целое множество новых глобальных историй

(The New Global Christian Histories). Особая его боль связана с нехваткой знаний, с пустотой, зияющей на

месте, отведенном историям «второго

мира»: «В новых историях поражает поверхностное отношение к восточной половине

Европы, европейской и азиатской России» [2, 45].

Открыв для себя эту часть мира, западные

христиане мало интересовались ее наследием, скорее она виделась пустым

невозделанным миссионерским полем. «Среди бурного миссионерского потока очень

мало внимания уделяли местным верующим – выжившим в ГУЛАГе, научившимся жить в

советской культуре и нашедшим способы адаптироваться в новых контекстах

бедности» [2, 47]. Даже если эти истории были интересны, западные миссиологи

сетовали, что они не знают, кто сохранил их и мог бы их поведать.

«Кому миллионы мучеников смогут рассказать

свою историю?», — задает риторический вопрос Заватски, и оставляет нас с ним.

Глобальная история учит нас не только

партнерству с другими регионами и традициями, но также уважительному,

благодарному и благоговейному принятию каждого другого в его инаковости. Без

экуменической основы глобальная история просто-напросто невозможна.

Примечания

1.

Noll Mark. The new shape of world Christianity. Downers

Grove: IVP Academics, 2009.

0

0

1

1065

6076

ASR

50

14

7127

14.0

Normal

0

false

false

false

EN-US

JA

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:»Table Normal»;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:»»;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:12.0pt;

font-family:Cambria;

mso-ascii-font-family:Cambria;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Cambria;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

2.

Savatsky Walter. What if the three worlds pf Christian history

converged? // Evangelical, Ecumenical and Anabaptist Missiologies in

Conversation. – Maryknoll: Orbis Books, 2006. P. 38-48.