«Бог любит Себя больше»?

о Боге могут придумать христиане, как легко они берутся представлять Его,

защищать и “прославлять”. Некоторые фразы самоуверенных “богословов” просто

поражают.

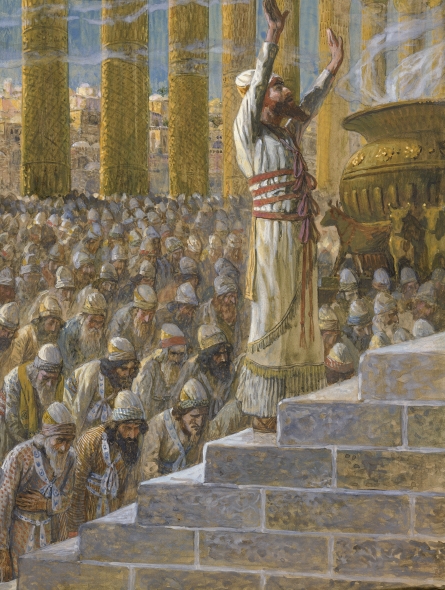

Которого быть сосредоточенным на Себе или стремиться к собственной славе –

значить проявлять наивысшую любовь. Для Него возвышение Себя есть высочайшая

добродетель. Когда Он делает все «в похвалу славы Своей», Он

сохраняет для нас и дает нам то единственное в мире, что может утолить нашу

жажду. Бог – для нас, и потому Он был, есть и будет прежде всего для Себя.

Прошу вас, не нужно негодовать при мысли о том, что Божья любовь прежде всего

обращена на Него Самого. Научитесь понимать, что в этом – источник вашей вечной

радости”.

верующих, он посетовал:

воскресной школы тетрадь с темой урока: «Бог любит Себя больше, чем

тебя». Но ведь это так, это именно так”.

это «именно так». И я бы не хотел, чтобы мои дочери приносили из воскресной

школы такие записи.

верующих, так что личные странности проповедника – часть более масштабных

странностей, присущих современному христианству в целом.

времени, люди ищут простых ответов. И фундаментализм оказывается всегда под

рукой. Все христианство, вся Библия, вся церковная история упрощаются,

вмещаются в несколько лозунгов.

Библии” о любви Бога к человеку рискует быть вычеркнутым.

спрашивать вот такого Бога?

самодостаточный и себялюбивый Бог создавал и спасал человека, но вряд ли этот

вопрос будет принят с подобающей серьезностью. Ответ на все один: для славы

Бога.

славы Бога сгодятся все наши глупости и мракобесия.

момент, когда на рабочем столе лежала открытая книга Юргена Мольтмана “Дух

жизни”.

гостеприимное общение (выделено мной, — М.Ч.), в котором находит себя все творение… Изолированная и

лишенная отношений жизнь, то есть в буквальном смысле жизнь индивидуальная,

неделимая, противоречила бы самой себе,” – читал я у Мольтмана.

общение в Себе, а потому разглагольствования о Его “сосредоточенности на себе”

– по меньшей мере дерзкая невежественность.

0

0

1

474

2644

ASR

51

10

3108

14.0

Normal

0

false

false

false

EN-US

JA

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:»Table Normal»;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:»»;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:12.0pt;

font-family:Cambria;

mso-ascii-font-family:Cambria;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Cambria;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

евангельскими, чем само Евангелие, пренебрегая “общением Святого Духа” и

полнотой Церкви в многообразии ее традиций, можно зайти слишком далеко –

говорить о Боге столь категорично и самоуверенно, что Он будет вынужден

замолчать, а может быть даже уйти.

пустоте наши слова будут звенеть еще громче, отскакивая друг от друга в

окружающую нас темноту.