![«Золотой век» Соломона]()

До последних дней

Давида его сын Соломон остается в тени. Он никак не проявляет своих амбиций. За

него переживают другие — мать Вирсавия, пророк Нафан, священник Садок,

военачальник Ванея. Они напоминают царю о клятве передать трон Соломону. Лишь

тогда Давид начинает действовать: по его приказу Соломона садят на царского

мула, везут к Гиону и помазывают в царя над Израилем (3 Цар. 1:33-34,38-39).

Соломон не ищет

царства, царство находит его.

Но как только рог

елея выливается на его голову, Соломон тут же меняется. С этого момента мы видим другого Соломона. Он

действует быстро и решительно, но при этом рассудительно.

Это превращение

незаметного персонажа в основного героя само по себе удивительно. Это

показывает, что Соломон был мудр всегда – даже до своей знаменитой

молитвы-просьбы о мудрости.

Он ждал нужного

времени и никак не торопил событий. Но

он все замечал и оценивал.

Он запомнил и

выполнил каждое слово своего отца. Он не спешил с выводами, но и не медлил с

выполнением уже принятых решений.

В самом начале он

милует Адонию, но предупреждает: «Если найдется в нем лукавство, то умрет»

(1:52).

Он не хочет

ничьей смерти, но также не хочет оставить зло безнаказанным. Этому он учился у

отца – милости, терпению, справедливости.

И теперь, после

смерти Давида, Соломон готов расплатиться с теми, кого отец миловал до поры до

времени – с коварным Иоавом и злоречивым Семеем.

Соломон дает всем

еще один шанс, но лишь один, последний.

Адония продолжает

интриги и за это умирает.

Иоав участвует в

этих же интригах, но наказание находит его даже в скинии.

Семей нарушает

«подписку о невыезде», и наказывается мечом.

Благодаря своей

решительности Соломон сделал царство «очень твердым» (2:12). Он быстро расплачивается

по счетам отца и открывает новую страницу.

Мудрый выбор

Несмотря на то,

что царствование Соломона было «очень твердо» и народ ему «весьма радовался»,

несмотря на выгодный династический брак с фараоном и внутриполитическую

стабильность, царь помнил о главном завещании отца – «хранить завет Господа,

ходить путями Его… чтобы быть благоразумным» (3 Царств 2:3).

Соломон и сам

«возлюбил Господа» (3 Царств 3:3). Он не только хранил верность отцу, «ходя по

уставу Давида». Он хотел знать Бога, в которого отец верил, завет с Которым обещал

царство потомкам Давида навеки.

Интересно, что

главная встреча Соломона с Богом происходит во сне. Но разговор был вполне

предметный и запоминающийся. Бог готов выполнить просьбу. Но разве не есть это

испытанием? Разве просить Бога о чем-то не означает выразить свое сокровенное,

назвать себя и Его правильными словами, поставить себя в определенное положение

перед Ним, занять нужное место? Соломон проходит испытание достойно.

Он представляется

Богу «малым отроком, который не знает ни выхода, ни входа» («я молод, неумел и

несведущ», РБО-2015), а также трижды называется «рабом Господним» (3:7,8,9).

Не вспоминая о

своих успехах, Соломон признается, что не знает, как управлять народом и просит

Божьей помощи в этом: «Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ

Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим

многочисленным народом Твоим?» (3:9).

Обычно цари

думают, что управлять умеют – иначе они не были бы царями. Они мечтают о другом

– о долгой жизни, победах и богатствах. Богу было благоугодно, что Соломон не

просил об этом, что молодой царь просил разума – признавая тем самым свою

неразумность без Бога, признавая Бога настоящим Царем.

Мудрое начало

Соломона непременно принесет ему успех. Он станет знаменитым на все века как

могущественный и богатый, непобедимый и славный. Но прежде всего как мудрый.

Мудрость Соломона

начиналась с обращения к Богу как Царю. Будет мудр всяк тот, кто называет себя

рабом Бога, кто говорит: «Ты поставил раба Твоего», и «без Тебя не знаю как».

Иногда лидеры

рождаются во сне.

Как песок морской

Царство Соломона

было не только твердым и мудрым. Оно

было мирным и счастливым. Сын Вирсавии чтил отца, но помнил об Урии Хеттеянине.

Если рождение Соломона было связано с войной и несчастьем, несправедливостью и

предательством, то жизнь Соломона должна была искупить это прошлое – ради отца

и матери, ради лучшего будущего для всего народа, уставшего от дворцовых интриг

и бесконечных войн.

«Был у него мир

со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под

виноградником своим» (3 Царств 4:24-25).

В конюшнях

отдыхали сорок тысяч коней для колесниц и еще двенадцать для конницы. И все же

царство расширялось не войной. Секрет был в другом: «Дал Соломону Бог мудрость

и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была

мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока и всей мудрости Египтян»

(4:29-30). Вот где сила.

Не в силах

передать изобилие тех дней, хронист прибегает к образному выражению: «как песок

морской», говорит он о мудрости царя. Но

теми же словами — о жизни народа: «Иуда и Израиль, многочисленные как песок у

моря, ели, пили и веселились» (4:20).

Одно и то же

выражение. При избытке мудрости появляется достаток и в казне, все начинает

процветать. Достается и простому люду. По крайней мере, людей не гонят на войну

и не забирают последнее на нужды обороны.

Границы

расширяются, богатство умножается, соседи уважают, даже издалека посмотреть и подружиться

приходят. При этом царь не забывает изрекать притчи и сочинять песни. В этом,

судя по всему, он также превзошел отца Давида – одних песен придумал «тысячу и

пять».

Если всего так

много «как песку морского», то зачем считать? Но у царя учтены каждый конь,

каждая овца, каждая песня, каждый человек.

Даже когда к нему

приходят блудницы спорить о младенце, он терпеливо разбирает это дело,

восстанавливая справедливость, возвращая сына настоящей матери.

Настоящей матерью

будет та, который готова отдать своего сына другой, лишь бы сохранить его

жизнь, лишь бы ему было хорошо. Настоящим царем будет тот, кто служит общему

благу. «Я» и «мое» должны быть на последнем месте. Его логика удивляет народ

настолько, что «услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь; и стали бояться

царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем» (3:28).

«Как песок

морской». Так может жить всякий народ, боящийся Бога, ищущий Его мудрости. Увы,

для Израиля это благоденствие длилось недолго. Оно было лишь тенью того

счастья, которое мы все еще ожидаем в Божьем Царстве.

Вспоминая дни

Соломона, мы думаем не о прошлом, но о будущем, мы говорим Царству Бога:

«гряди!».

Храм Господу

Как только

Соломон укрепил царство, обеспечил мир и «покой отовсюду» (так что «не стало

противника, и не стало более препон» (3 Царств 5:4), «начал он строить храм

Господу» (6:1).

Давид задумал,

Соломон не забыл отцовского желания, выполнил задуманное. В обоих случаях это было связано с особым

чувством благодарности Богу за дарованные покой и процветание.

Давид подумал о

храме именно тогда, когда «жил в доме своем и Господь успокоил его от всех

окрестных врагов» (2 Царств 7:1). Он посчитал, что если царь живет в «доме

кедровом», то несправедливо ковчегу Божьему находиться «под шатром».

Бог не возражал

против такого дара, хотя напомнил царю, что «не жил в доме.., но переходил в

шатре и скинии» и не просил себе «кедрового дома», но был с Давидом «везде» (2

Царств 7:6-7,9).

Царь очень хотел

иметь рядом с домом своим — дом Божий, постоянство Божьего присутствия, символ

Божьей силы и личного покровительства.

Но Бог был и

будет «везде». Он взял Давида «от овец», хранил его в злоключениях, сделал

могущественным царем. Но также наказывал его и обличал. Бога нельзя закрыть в

храме, нельзя сделать придворным и удобным.

Бог не

отказывается от наших храмов, принимает наши подарки, но остается свободным,

суверенным и верховным. Он Царь царей.

Когда Соломон на

четвертый год своего царствования начал строить храм, Бог напомнил ему об

условии, без которого храм останется пустым: «Вот, ты строишь храм; если ты

будешь ходить по уставам Моим, и поступать по определениям Моим, и соблюдать

все заповеди Мои, поступая по ним, то Я исполню на тебе слово Мое, которое Я

сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю

народа Моего, Израиля» (3 Царств 6:12).

Храм без Бога –

всего лишь камни и дерево. Бог живет среди нас тогда, когда вы верны Ему. Если

мы не соблюдаем заповеди и отступаем от Бога, то никакие стены не смогут

удержать Его присутствия. Никто, даже царь Соломон, не мог и не сможет

управлять Богом.

Храм без Бога –

самое ненужное здание в городе, самая пустая трата денег, самый страшный символ

неверия и неверности.

Но если мы верим

и верны Богу, то Он живет прямо среди нас – и в храме из камней, и в наших

простых домах, и в наших сокрушенных сердцах.

Дом Богу и

свой дом

Соломон очень

старался угодить Богу. Он отдавал Богу лучшее – как это оценивалось в древнем

мире, как он сам понимал.

«Весь храм он

обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник» (3 Царств 6:21).

Храм – это уже не

скиния. Здесь изобилует золото. В скинии был жертвенник из дерева,

принадлежности к нему – из меди. Теперь все золотое. Да и дерево иное – не

ситтим, а роскошный кедр. И вместо Веселиила – Хирам из Тира.

Указания о скинии

давал Сам Бог самому Моисею. План храма придумал царь. Мудрейший, но всего лишь

царь.

Храм он строил

старательно – семь лет. «А свой дом Соломон строил тринадцать лет» (3 Царств

7:1). Размеры храма были внушительнее, чем размеры скинии, но размеры царского

дома – еще больше.

Тот, Кто сотворил

вселенную, довольствовался простой скинией. Храм больше, но теснее.

То, как мы

обустраиваем свое пространство, многое говорит о нашей вере. Вот Твой дом,

Боже. Вот – мой. Отдельно – дочери фараоновой. Каждому свое. Но разве мой дом –

не Его? Помещая Бога в храм, мы забираем у Него все остальное, мы царствуем вне

храма. Как бы ни были чисты и достойны наши намерения, это не Божий замысел,

это не Божественный порядок.

Бог не будет жить

в золотой клетке или любом другом отдельном месте. Он хочет жить вместе с нами,

Он хочет обитать в нас.

Храм без храма

Религия – не

только о поклонении Богу, но также о бесконечных попытках присвоения Бога,

использования в своих, человеческих нуждах.

Религиозные места

выделяются для того, чтобы определить и ограничить зоны священного.

Царь Соломон при

всей своей мудрости следовал этой логике.

Всевышний, верный

Своему завету с Давидом, показывал Свое присутствие в облаке. Облако – не вещь.

Его не присвоить и не закрыть в храме. Но Соломон продолжал гнуть свою линию:

храм – это жилище Бога, место для Его пребывания вовеки.

Священники не

могут стоять, явление славы Господней ломает порядок службы, но царь стоит на

своем.

«И не могли

священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила

храм Господень. Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать

во мгле; я построил храм в жилище Тебе, место, чтобы пребывать Тебе вовеки» (3

Царств 8:11-13).

Соломон знал

историю, помнил о временах Моисея, когда слава Божья наполняла скинию, но при

этом ориентировался на модели соседей, посматривал на Египет и Тир.

У Моисей было

иначе. Храм не стоял на месте. У Бога не было места, у Бога был путь, и Бог вел

скинию и народ за Собой. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня

наполнила скинию; и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло

ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от

скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое; если

же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь» (Исход 40:34-37).

Видение Иоанна

Богослова приоткрывает удивительное будущее, в котором храма не будет. «Храма

же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец» (Откр.

21:22).

В этом же мире мы

все еще ищем те редкие места, где можно переживать славу Божью. Но слова Христа

звучат все громче – как пророчество и вызов: «Час наступает, когда будете

поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме… Бог есть Дух» (Иоан.

4:21,24).

Место встречи

Соломон хочет

чувствовать Бога рядом, вблизи. Он хочет быть уверенным и спокойным. Поэтому

храм Богу и царский дворец строятся рядом.

При всей мудрости

Соломона, мы не видим в нем той богатой внутренней жизни, которой отличался

Давид. Соломон не поет песни, он изрекает притчи. Он много знает и понимает, но

не так много чувствует.

Соломон не умеет

молиться, как его отец, в пустынях и пещерах. Ему нужен храм – особое место,

через которое можно поддерживать связь с Богом.

Он понимает, что

настоящее место Бога – «на небесах», но просит Его «быть на связи», посещать

храм, слышать и видеть молящихся в нем.

В день открытия

храма Соломон молится предельно откровенно: «Поистине, Богу ли жить на земле?

Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил; Но

призри на молитву раба Твоего… Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и

ночь… Услышь моление раба Твоего и народа Твоего, Израиля, когда они будут

молиться на месте сем; услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и

помилуй» (3 Царств, 8:27-30).

Царь просит Бога

снизойти к нашей человеческой слабости. Нам нужны особые места для встречи с

Богом. Мы утратили способность общаться с Ним постоянно, чувствовать Его живое

присутствие в каждую минуту и на каждом месте.

Храм создает

атмосферу для такой встречи, вводит нас в общение. Так было для Соломона и его

многих последующих поколений.

Но с годами храм

как место встречи с Богом превращался в памятник о прошлом, о великих царях и

их встречах с Богом.

То же самое

произошло и с христианской церковью. В лучшем случае здесь встречаются люди. Но

встречи с Богом случаются все реже.

Где наше место

встречи? Можем ли мы так искать Бога, чтобы встречать Его и в храме, и в

пещере, и на работе, и дома, и на войне, и в благоденствии?

Щедрость Соломона

При Соломоне

хорошо жилось всем – не только народу Израильскому, но даже чужестранцам.

Отношения ценились. Заключились соглашения, соблюдался мир, процветала

торговля.

Но Соломон пошел

еще дальше. В своем обращении к Богу при посвящении храма он молится о «всех

народах земли», чтобы они узнали имя Божье и были услышаны в своих молитвах.

Я не знаю другого

царя, который был бы щедр настолько, чтобы ходатайствовать перед Богом за

иноплеменников.

«Если и

иноплеменник, который не от Твоего народа, Израиля, придет из земли далекой

ради имени Твоего… и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания

Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы

знали имя Твое» (3 Царств 8:41-43).

Соломон

пророчески говорит о том, что этот храм и этот народ – часть большей картины

Божьей работы в этом мире, охватывающей все народы земли.

Если это не наш

храм, а Божий, то возле него каждый может найти себе место, каждый может

обращаться к Всевышнему и быть услышанным.

Не каждый

израильтянин вмещал такую щедрость. Соломон щедр потому что щедр Бог, и зная

характер Бога, Соломон не может «национализировать» храм, открыть его для своих

и закрыть для всех прочих.

Соломон помнит об

Урии Хеттеянине, о трагедии, что разбила сердце его материи Вирсавии. Он связан

личными и политическими связями с многими государствами и народами. Он мыслит

глобально. При нем Израиль становится центром мира, а центром Израиля

становится храм.

Соломон хочет,

чтобы все народы узнали Бога доброго, благословляющего, щедрого.

А каков наш Бог?

Насколько Он щедр? Настолько мы щедры в своих молитвах и доброте к другим? Если

мы верим в щедрого Бога, то и сами должны быть щедры.

Господь с нами, как был с отцами

Соломон был

мудрее своего отца Давида. Но при этом он понимал, Кто дал ему эту мудрость,

кому он обязан. Он помнил, что все его благословения проистекают из завета

между Давидом и Всевышним.

Он хорошо понимал

уникальную близость отношения своего отца с Богом. И поэтому в мудрости своей

не гордился, но еще больше искал милости Божьей, искал близости Божьей.

В день открытия

храма Соломон обращается к народу со словами благословения: «Да будет с нами

Господь, Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет

нас, наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали

заповеди Его, и уставы Его, и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим» (3

Царств 8:57-58).

В этих словах

царь отдает дань уважения отцам и заверяет народ в том, что будет верным их

завету. Но главное здесь – не историческая преемственность, но верность Богу и

верность Божья.

Только Господь

может обеспечить преемственность, только Он может «наклонить к Себе сердце

наше», чтобы мы хранили верность Ему и завету отцов.

Слова Соломона

погружают нас в историю, заставляют вспоминать и помнить, исповедоваться и

очищаться, каяться и восстанавливаться. Линия должна продолжаться – от отцов к

детям. Но что это за линия? Это не генеалогия семьи и народа. Это генеалогия

веры. Без веры нет ни династии, ни народа, ни царства.

«Да будет с нами

Господь, Бог наш, как был Он с отцами нашими!».

Явился Господь во второй раз

Соломон

действовал уверенно, делал все, что «желал сделать», потому что верил в завет

Бога с отцом Давидом, а также видел благословения на себе. Все, что обещал Бог

при первом явлении Соломону в Гаваоне, Он выполнил – дал «сердце мудрое», а с

ним «богатство и славу».

Казалось бы,

теперь Бог не нужен. Пусть обеспечивает все, оставаясь в стороне, не смущая

царя и народ. Пусть обитает в храме и не вмешивается в дела земные.

Но совсем

неожиданно Бог является вновь.

«После того, как

Соломон кончил строение храма Господня, и дома царского, и все, что Соломон,

желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз» (3 Царств 9:1-2).

Господь

подтверждает завет, но напоминает об условии – «ходить в чистоте сердца и в

правоте, хранить уставы и законы Божьи» (9:4). Иначе Бог «истребит Израиль с

лица земли», а «храм отвергнет», так что «Израиль станет притчею и посмешищем

для всех народов», в о храме «проходящий мимо ужаснется и свистнет» (9:7-8).

Я представляю как

испугался царь. Он думал, что все под его контролем, но вдруг слышит грозные

слова. Он только что достроил храм, а Бог готов его отвергнуть. Он прославился

среди царей земли, но его царство может рухнуть в один миг.

Он понял, что его

дети могут «оставить Господа». Он испугался этого кошмара.

А еще он понял, что

при всей своей мудрости его сердце также не принадлежит Господу вполне. Бог

указал Соломону на то, что он упорно не хотел видеть – склонность к измене,

сползание в грех.

Как бы высоко мы

не сидели, сколь бы много богатств и мудрости не собрали, нам всегда угрожает

падение. Господь является для того, чтобы утвердить нас в послушании и

предупредить об опасности. Слушаем ли мы Его предупреждения так же хорошо, как

столько дорогие нам слова о защите и щедрых дарах?

Соломон проснулся

в собственном дворце, вокруг были верные слуги, солнце прогнало ночные тени.

Предупреждение Божьи казалось всего лишь страшным сном.

Господь поставил тебя

Успехи Соломона

сделали его полубогом в глазах царей.

«Царь Соломон

превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали

видеть Соломона» (3 Царств 10:23-24).

Но если все эти

цари приходили послушать и посмотреть, то царица Савская пришла «испытать его

загадками».

Гостья осталась

довольной. И вот ее вывод, который звучал и как признание избранности, и как

предупреждение:

«Да будет

благословен Господь, Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол

Израилев!» Господь, по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя царем,

творить суд и правду» (10:9).

Очень важно, что

Соломон показал ей не только свой дом, угощения стола, «стройность» своих

рабов, но и храм. Так царица поняла источник его мудрости и богатства.

Чужестранка благословляет Бога Израиля и говорит очень верные слова, которые

Соломону стоило слушать более внимательно: «Господь поставил тебя».

Что значит

«Господь поставил тебя?».

Это значит, что

ты ответственен перед Господом за суд и правду.

Это значит, что

ты должен заботиться о пище для стола обычных людей, не только о яствах для

собственного.

Это значит, что

все богатства, которые потекли рекой, и даже мудрость, известная всему миру, не

тебе принадлежат.

То, что Господь

поставил меня, дает мне уверенность и силу, но также внушает благоговейный

страх поступить неправильно перед Царем царей.

Если Бог

поставил, Он же может и снять, Он же с меня спросит за любимый народ Израиля,

за суд и правду.

Я помню одного

начальника, который любил вычитывать в Библии слова о подчинении властям. Он

вызывал подчиненных и поучал их Библией «бояться царя» и «повиноваться

директору», потому что власти поставлены Богом. Он держался за свое кресло до

последнего, но был низвергнут с позором.

Каждому царю –

свой срок. На каждом посту мы до поры. Господь поставил, Господь снимет,

Господь спросит.

Безумная старость

Соломона

У Соломона было мудрое начало. Но последние дни были

наполнены безумием. Возможно, его голова работала так же хорошо, как и раньше.

Но вот сердце, сердце уклонилось к иным богам, богам многочисленных

чужестранных жен и наложниц.

”Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным

богам, и сердце его не было вполне предано Господу” (3 Царств 11:4).

Беда пришла изнутри, отступление созрело в сердце. И

мудрость не спасла.

Тот самый Соломон, который построил храм Господу, “стал

служить Астарте… и Милхому… построил капище Хамосу… и Молоху…”.

Интересно, что хронист сравнивает Соломона с Давидом и

отмечает: “сердце не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце

Давида, отца его” (11:4), “не вполне последовал Господу, как Давид, отец его”

(11:6).

Не кажется ли нам это сравнение странным? Ведь Давид грешил

не меньше, убивал налево и направо, забирал чужих жен. Но дело не в этом. Его

сердце, как оказывается, было предано Господу и следовало за Ним. Поэтому он

пел псалмы, а не писал притчи . Поэтому он каялся, а не учил других.

Известный реформатский богослов Джеймс Смирт в своей

последней книге “Ты – то, что ты любишь” (“You are what you love”), оспаривает

декартову мысль, согласно которой Я сводится к мысли, будто человек – банк или

банка идей. Напротив, “Быть человеком означает желать царства – некоего

царства… Мои желания определяют меня”.

Это значит, что главные процессы разворачиваются не в

голове, а в сердце.

Сердце Соломона уклонилось. Он хотел и искал царства, в

котором будет еще больше золота и еще больше жен. Он позволил своим желаниям

увести его далеко от Бога, к ложным богам и храмам.

К чему склоняется наше сердце? Как мы представляем желаемое

“царство”? Что мы любим на самом деле?

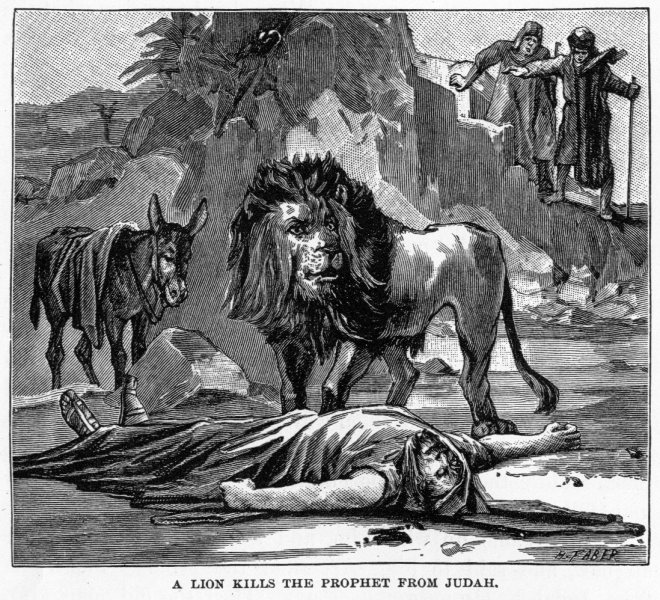

Конец «золотого века»

Золотой век

Израиля длился недолго. Давид построил царство, Соломон укрепил и расширил. Но

на пике своего могущества Соломон теряет почти все. Тысяча жен и наложниц, море

золота, опьянение славой погубили царя и царство.

Бог, Который дал

ему мудрость, силу и славу, выносит свой приговор: «За то, что так у тебя

делается, и ты не сохранил завета Моего и уставов Моих, которые Я заповедал

тебе, Я отторгну от тебя царство и отдам рабу твоему» (3 Царств 11:11).

И тут же из

ниоткуда появляются враги – Адер из Идумеи и Разон из Дамаска. Они мстят за

гибель своих царств и за успех Соломонова царства.

Но самое страшное

приходит изнутри. Иеровоам, «раб Соломонов, поднял руку на царя». Бунтарей было

много всегда. Но в этот раз восстать против царя призывает пророк Божий.

Пророк Ахия

говорит не от себя: «Возьми себе десять частей, ибо так говорит Господь, Бог

Израилев: вот, Я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять колен»

(31).

Бог дает шанс

даже мятежнику Иеровоаму: «Если будешь ходить путями Моими…, устрою тебе дом

твердый, как Я устроил Давиду» (38). Раньше он дал все шансы Соломону,

предупреждал, напоминал. Теперь он призывает «мужественного» раба.

Некогда мудрый

Соломон в конце жизни делает новые и новые глупости. Он не слушает Бога и

пытается сохранить власть любой ценой. Трон шатается, и единственным способом

укрепить его кажется насилие. Поэтому «Соломон хотел умертвить Иеровоама» (40),

но тот укрывается в том самом Египте, откуда родом Соломонова прекрасная жена.

Даже союзники теперь против. Царство рушится на глазах. И от окончательного

падения Соломона спасает лишь смерть.

Бог остается

верным и спасает Соломона от посрамления. Бог продолжает Свою линию через

Давида и Соломона, наказывая и милуя, наставляя и обличая их потомков. Мы –

часть этой длинной истории. И мы все еще ждем того Царства, которому не будет

конца.

0

0

1

3639

20743

ASR

172

48

24334

14.0

Normal

0

false

false

false

EN-US

JA

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:»Table Normal»;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:»»;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:12.0pt;

font-family:Cambria;

mso-ascii-font-family:Cambria;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Cambria;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;}