![О бесстыдстве просящих]()

Евангелист Лука рассказывает странные вещи. Оказывается, Иисус оправдывал бесстыдную настойчивость, дерзость, требовательность тех, кто обращался с просьбой к Богу.

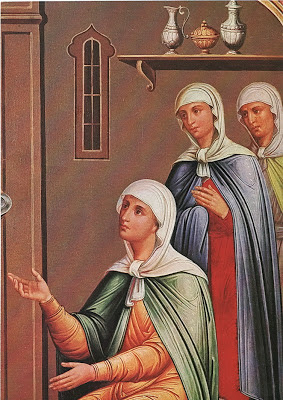

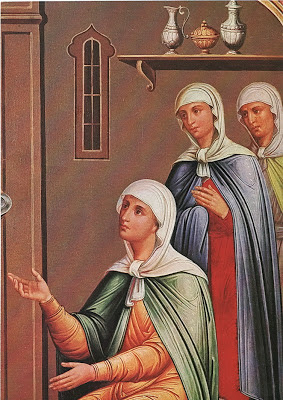

В 11 главе Христос учит учеников молиться и сразу после этого говорит притчу о друге, стучащем в дверь посреди ночи и просящем взаймы хлеба. Дружба дружбой, но если она подведет, то спасет неотступность – надо стучать, и рано или поздно откроют.

Если связать эту мораль с молитвой, то получается, что молитва может и должна быть не только робкой просьбой, но и настойчивым обращением, воплем, требованием.

Далее Иисус говорит об отношениях Бога с просящим человеком как отношениях отца и сына, и даже больше – они превосходят родственные отношения по милости и доброте.

Настойчивость здесь буквально означает бесстыдство – когда не церемонятся, когда не ждут удобного времени, когда не могут сохранить достоинство и вид сытых, успешных, неспешных.

В главе 18 мысль об активном выпрашивании милости Божьей, Его внимания и благословений развивается с помощью новых образов – докучливой вдовы, кающегося мытаря и простодушных детей.

Судья помогает вдове, потому что она его преследует с неотступностью.

Мытарь оправдывается, потому что не стыдится каяться, но бьет себя в грудь, унижает себя и выпрашивает милости у Бога.

Дети пробиваются вперед в простоте и настойчивости, желая видеть Иисуса, и неожиданно получают благословение.

Бывает такое, что получают те, кто не просят. Но те кто упорно не просят, не получают.

Апостол Павел напоминает, что Бога находят и не ищущие Его (Рим. 10). Такова природа Его благодати. Но тут же сетует, что народ Божий, который мог получить куда большие благословения, упустил их, потому что не искал, не просил, не стучал.

Неотступность, настойчивость, упрямство, целеустремленность – все это нужно в наших отношениях с Богом

Особенно если это для доброго, если просят, стучат и ищут Царства Божьего.

Сама по себе наша настойчивость не способна принести желаемое. Богу нельзя сказать «сезам», Им нельзя манипулировать. «Не имеете, потому что не просите; просите и не получаете, потому что просите не на добро» (Иакова 4:2-3).

Мы можем просить – тихо, а затем громче. Но нам не должны.

Если мы и можем требовать, то не как долг, а как милость; требовать как нищие, у которых осталась последняя надежда. Поэтому в главе 11 Евангелия от Луки просящий не сам берет, но получает от Дающего, и стучащий не сам открывает (иначе зачем и стучать), но смиренно ожидает, пока ему откроют.

Своим молчанием или промедлением Бог проверяет нас и дает нам шанс самим проверить себя – насколько мы хотим того или иного, готовы ли идти за ним далеко, просить громко и униженно, даже бесстыдно – как нищие, или же наивно и просто – как дети, или обреченно и безнадежно – как вдова….

Царство Божье приходит не тогда, когда мы молча сидим и ждем его как поезд по расписанию или заказанный ужин в ресторане, а когда мы просим, ищем, стучим….

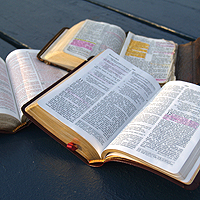

Тексты к теме

Луки, глава 11

1

Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих.

2

Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

3

хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;

4

и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

5

И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба,

6

ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему;

7

а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе.

8

Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит.

9

И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам,

10

ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

11

Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?

12

Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона?

13

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него.

Луки, глава 18

18.1 Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, Рим 12, 12. Еф 6, 18. 1 Фес 5, 17.

18.2 говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился.

18.3 В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего.

18.4 Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь,

18.5 но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне.

18.6 И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный?

18.7 Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Пс 9, 19. Лк 11, 9. Откр 6, 10.

18.8 сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?

18.9 Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: Лк 16, 15.

18.10 два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.

18.11 Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: Ис 58, 3. Откр 3, 17.

18.12 пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что́ приобретаю.

18.13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!

18.14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Иов 22, 29. Притч 29, 23.Мф 23, 12. Лк 14, 11.

18.15 Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, видя то, возбраняли им. Мф 19, 13. Мк 10, 13.

18.16 Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Мф 18, 3. Мф 19, 14. 1 Пет 2, 2. 1 Кор 14, 20.

18.17 Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него.

Послание к Римлянам

10.19 Еще спрашиваю: разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. Втор 32, 21. Рим 11, 11.

10.20 А Исаия смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим о Мне. Ис 65, 1.

10.21 Об Израиле же говорит: целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному. Ис 65, 2.