Євангельські протестанти і державна церква: ідейні та соціальні (о)позиції

Розчарування в демократії, європесимізм, «крах мультикультуралізму», криза західної християнської традиції відновлюють інтерес до візантійсько-московських моделей державно-церковних відносин. За «нульові» роки нового тисячоліття РПЦ послідовно відроджувалась як державна церква в Росії, з постійно зростаючими претензіями на всю «канонічну територію», включно з Україною. Де факто їй вдалося нав’язати суспільству й державі своє уявлення про місце і роль церкви в державі, про ставлення до інших церков і традицій. Єдине, що реально опирається легітимації Московського Патріархату як державної церкви України, це наявність більше ніж однієї церкви, історично сформований конфесійний плюралізм, а також принципова, нонконформістська позиція нетитульних і нетитулованих церков України. Це стосується не тільки таких «історичних» та впливових конфесій як УПЦ (КП), або УГКЦ, але й протестантських церков, на яких донедавна зовсім не зважали в державно-церковних проектах.

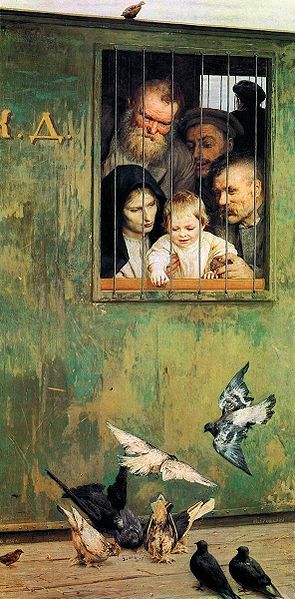

Теологія та історія євангельських церков в Україні визначили національний тип протестантизму в якості релігійної й соціальної меншості. Драматична історія коригувала часом надто позитивну теологію, відштовхуючи протестантів на маргінеси соціуму і провокуючи «теологію страждання», контркультури, опозиції антихристовому союзу хреста й корони, офіційної релігії та державної влади. Відповідно сформована теологія шукала для церкви дозволену соціальну позицію, окрему нішу, тихе місце на узбіччі суспільного життя.

Ідея євангельського протестантизму як бідної, народної церкви, неформальної спільноти людей, об’єднаних силою власного вільного та свідомого вибору, вступає у протиріччя з ідеєю державної церкви як узагальнюючого історичного та духовно-культурного порядку. Маємо два різних способи ставлення до віри – особистий та корпоративний; в першому ідентифікація з релігійною традицією відбувається через рішення, акт волі, в другому індивід привласнюється церквою фактом свого походження (землі та крові), рішенням політиків («чия влада, того й віра») чи батьків. Конфлікт названих образів віри загострюється в соціальній площині, коли одні вимагають реалізації конституційних прав на особистий вибір (починаючи з внутрішньої, первинної свободи совісті, і далі – в соціальній позиції), а інші — прав на духовну спільність, стабільність об’єднуючих зв’язків, захист традиції, освяченого часом та досвідом соціально-релігійного порядку.

У провіденційній історії випадковостям немає місця, отже маргінальний статус євангельських протестантів як неофіційної, недержавної, неполітичної, простонародної церкви, є історично виправданим, і реалізує одну з можливостей загальноцерковного розвитку, репрезентує одну з ліній строкатої історії Вселенської Церкви.

Інша справа, що починаючи волею Провидіння з тісної соціальної ніші, протестанти не були провіденційно ж приречені там залишатись. У 2003 р., працюючи в Братстві незалежних церков ЄХБ України, я з колегами створив газету «Україна євангельська», пропонуючи в ній соціальну та культурну перспективу для колишніх нереєстрованих, автономних баптистських громад. Проте наразився на критику зсередини – більшість ветеранів євангельського руху, пройшовши тюрми та переслідування, свідомо відмовились від соціалізації в демократичній Україні, адже бути «євангельським» для них значило бути в бідності та опозиції, християнської ж візії для країни та народу вони не мали, тож Україна для них апріорно бути євангельською не могла.

Історія обумовила специфічні акценти в теології. Остання нині мала б звільнитись не тільки від змісту історії — радянського досвіду компромісів з владою (чи з місцем в суспільному житті, яка влада відводила церкві), але й від історії як такої, від домінування історії в структурі власної ідентичності.

Теологія та історія євангельської церкви в Україні, звільнені від паралізуючого досвіду минулого, взяті в їх актуальних вимірах, відкривають перспективу, дозволяють бачити протестантів впливовими учасниками державно-конфесійних відносин, суб’єктами в партнерстві з державою та бізнесом, помітними акторами громадянського суспільства.

Проте, багато залежить й від політика державної влади. Тією мірою, якою держава захищатиме конституційні цінності релігійної свободи, вона зможе активізувати соціальний потенціал євангельських церков, залучити їх до партнерства разом з іншими церквами. Вивищення ж якоїсь однієї конфесії маргіналізує інших, є сигналом не стільки «для когось», скільки «проти всіх» інших; що підтверджує антидержавницькі інтуїції, соціально-песимістичні настрої, ще не забуті побоювання.

Толерування конфесійної плюральності дозволяє кожній з українських церков називатись й бути державною, тобто жити за законами держави й на користь її народу. Курс на державну церкву є дискримінаційним по відношенню до церков, провокує інтеріоризацію їх активності, згортання соціально значимої діяльності. Досвід царських та радянських репресій показує, що євангельські церкви навчились виживати за будь-яких умов, але для суспільства й держави їх вільне та повноцінне життя значно корисніше, аніж виживання на маргінесах.

Множинність церков та їх рівноправні відносини з державою є позитивним фактом добросусідства, прикладом для конфліктуючих політичних, культурних, релігійних (о)позицій. Втручання держави у внутрішні християнські дискусії, політизація релігійного життя, будуть завжди неприйнятними для протестантської спільноти України. Реалізація проекту державної церкви поставить євангельські церкви в ідейну й соціальну опозицію до влади, спровокує «внутрішню еміграцію», а також міжконфесійне розмежування з позиціями привілейованої державної церкви.