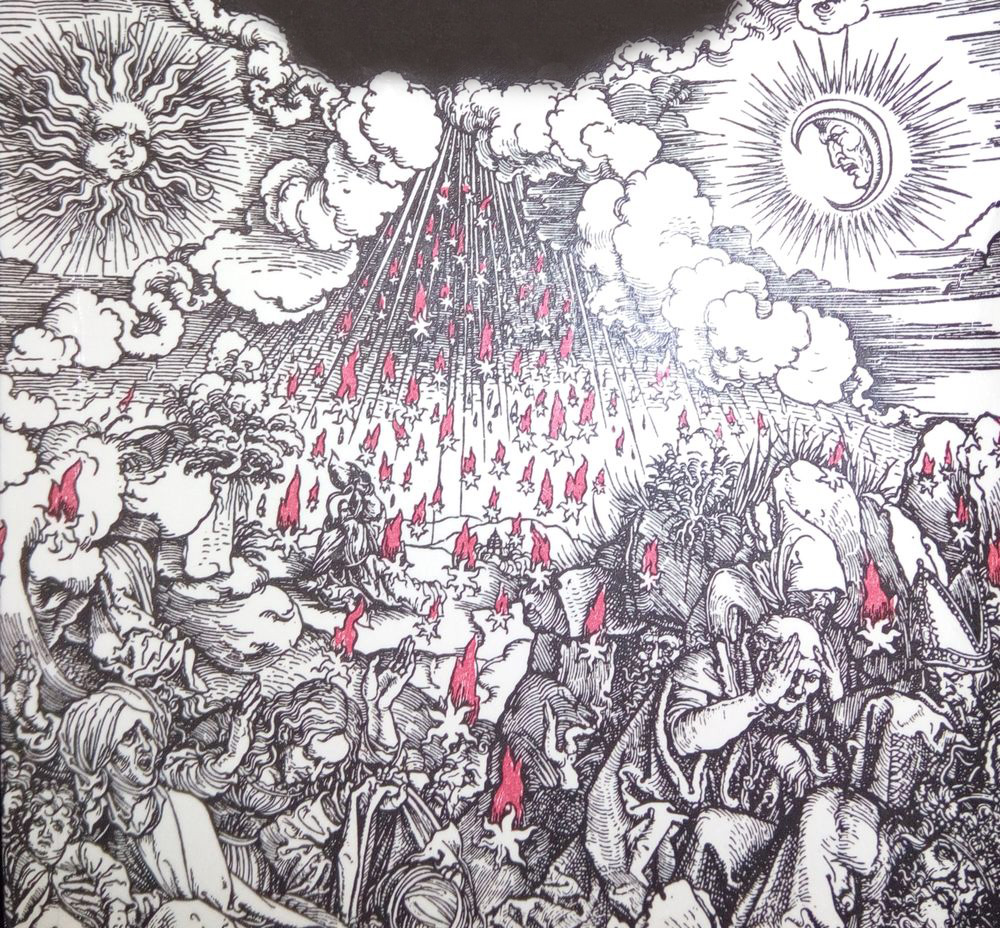

![«Детушки, антихрист!»]()

Бываю ситуации, когда комментировать уже не

нужно. Уже поздно и уже бессмысленно. Кто еще способен понимать, тот понимает и

так. Кто не способен – не объяснишь.

Относительно происходящего в России все чаще

реакция такова: no comments. Все слишком далеко зашло. Анализировать поздно, время кричать, и то нет надежды, что услышат.

Вот самое свежее. В Москве открывается съезд

союза баптистов, на котором выберут нового лидера. А тем временем лидер уже

уходящий пишет раболепное послание переизбранному Владимиру Путину.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, мир Вам!

Искренне и сердечно

поздравляю Вас с избранием на пост Президента Российской Федерации. Бог вновь поставил Вас Президентом

России, уникальной страны с великой и славной историей. Благодаря Вашим

действиям и действиям вашей профессиональной команды Россия стала вновь сильной страной с конкретной и ясной позицией для

всего мира. Всенародный выбор показал особое доверие и уверенность, что

намеченный курс на всестороннее развитие страны будет продолжен. Россия

обретает все большую сплоченность и настоящее единство. Уверен, что по-прежнему

Вы будете привержены традиционным духовно-нравственным ценностям. В

соответствии с Словом Божьим — Библией, церкви Российского Союза Евангельских

христиан-баптистов будут поддерживать

вас в молитвах. Как и прежде, наши братья и сестры будут прикладывать

все усилия для созидания не только Небесного Царства, но и земного Отечества –

России. Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, желаю Вам крепкого

здоровья, благословения и особой мудрости от Господа в высоком и ответственном

служении на посту Президента России.

В молитве о Вас, Пастор Алексей

Васильевич Смирнов, Председатель РС ЕХБ

Я подчеркиваю: это письмо пишет

уходящий лидер, которому уже нечего бояться и которому не за что держаться.

Значит он сам верит в то, что пишет. Значит, его команда поддерживает его в

этом. Значит остальные тысячи российских баптистов молча в этом соучаствуют. И

здесь становится страшно.

Страшно, потому что это

духовное банкротство, отступление от веры. Сожительство с Путиным — измена

Христу. Ведь это поздравление не в духе обычной вежливости и протокольной

необходимости. Нет, здесь все “искренне” и “сердечно”.

Страшно, потому что в этих

словах нет ни капли мудрости и даже элементарного здравого смысла. Все эти

послания написаны под копирку КГБ-ФСБ. Уже не различишь, где пишет Ряховский,

где Смирнов. Все тексты сочиняют в одних и тех же кабинетах и потом дают на

подпись запуганным и одураченным духовным лидерам. А может и того хуже:

работает самоцензура, и каждый епископ хочет выслужиться и перещеголять

конкурентов в лизоблюдстве.

Страшно, потому что возникает

вопрос: о чем с такими братьями можно говорить, как дальше встречаться и

общаться, как жить в этом новом делении на меньшинство пока еще нормальных и обезумевшее

большинство?

Страшно, потому что съезд

проходит под лозунгом “примирения”. И очевидно, что речь не идет о примирении с

Богом после покаяния в грехах и глупостях. Речь о полном и окончательном

примирении с Путиным, ибо его есть царство и сила и слава вовеки…

И вот это ужаснее всего. В этой

точке церковь совершает поворот от Христа к антихристу.

Найдется ли в Москве хоть один, кто подобно старцу Иоанну

из “Краткой повести об антихристе” сможет разглядеть в императоре антихриста?

Если не смогут протестанты, Бог найдет других. У Владимира

Соловьева эта роль была отведена старцу Иоанну. “Старец Иоанн не сводил изумленных и испуганных

глаз с лица безмолвного императора, и вдруг он в ужасе отпрянул и, обернувшись

назад, сдавленным голосом крикнул: «Детушки, антихрист!».

Кто-то

крикнет. Если не мы, то кто-то. Но чего стоит церковь, которая не различает

Христа и антихриста? Чего стоят съезды и выборы, послания и проповеди? Чего

стоит наше христианство?

Быть

может, вся нынешняя церковная суета – лишь прикрытие уже случившейся измены.

Быть может, отступление случилось гораздо раньше, и теперь проявляются его

последствия. Быть может, большинство церквей, которые мы видим и в которые

ходим, — подделки, симулякры, фейки. Но где же тогда настоящая церковь и где ее

пророческий голос?

В

детстве мне нередко приходила страшная мысль, что взятие Церкви уже свершилось,

а я остался. Но когда я видел кого-нибудь из числа настоящих христиан, то

успокаивался: нет, еще не случилось, раз он тут, с нами. Сейчас, спустя многие

годы, этот страх вернулся.

Я

уже не столь наивен в вопросах эсхатологии, но меня никак не отпускает

тревожное чувство того, что в церкви происходит некая ужасная подмена, что

“великая скорбь” уже наступает, что “оставленные” – это про нас.

0

0

1

727

4144

ASR

34

9

4862

14.0

Normal

0

false

false

false

EN-US

JA

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:»Table Normal»;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:»»;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:12.0pt;

font-family:Cambria;

mso-ascii-font-family:Cambria;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Cambria;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

И

здесь я вспоминаю вопрос апостола Петра, вопрос, который взволновал меня еще в

детстве, который сопровождает меня до сих пор, который должен волновать больше,

чем все политические и церковные новости: “Если так все это разрушится, то

какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?” (2 Петра 3:11). Если задуматься об этом вопросе, то не хочется комментировать послания лидеров и решения съездов. Хочется лишь крикнуть — тем, кто еще слышит: «Детушки, антихрист!».