БОГ СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВОЙ

Евангельские чтения в эти предпасхальные дни напоминают о цене, уплаченной Богом. Полная правда состояла в том, что Бог умер как человек, не по видимости, не «духовно» лишь.

По-человечески казалось, что все это какая-то игра, что Бог всех перехитрит, не даст Себя убить, в последний момент сойдет с креста и победит врагов. Реальность смерти сполна удовлетворила всех наблюдателей – Христа пронзили копьем и засвидетельствовали Его кончину. Тяжелый камень отгородил мир живых от мира мертвых.

Уже совсем скоро мы будем радоваться чуду всепобеждающей Жизни, но пока главной темой будет смерть Бога как Сына Человеческого. Само слово смерть пугает, в мире живых оно под запретом. Но когда в одном словосочетании «смерть Бога» стоят рядом Бог и смерть, начинаешь понимать, что смерть не так страшна, что есть Некто сильнее ее. Бог может позволить Себе умереть и воскреснуть, показывая Свою власть над смертью и, тем самым, освобождая нас от страха перед ней, от рабской зависимости.

И, тем не менее, перед победой Бог пережил смерть в ее реальности. Наше освобождение и спасение было достигнуто не фокусом, не легким трюком.

Ни одно чудо Христа не было легким, все проистекало из Его полной отдачи, из готовности к смерти. Это хорошо выражено в песне Наутилуса:

С причала рыбачил апостол Андрей,

А Спаситель ходил по воде.

И Андрей доставал из воды пескарей,

а Спаситель — погибших людей.

И Андрей закричал: «Я покину причал,

если ты мне откроешь секрет».

А Спаситель ответил: «Спокойно, Андрей,

никакого секрета здесь нет.

Видишь там, на горе, возвышается крест?

Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем.

А когда надоест, возвращайся назад,

гулять по воде, гулять по воде,

гулять по воде со мной».

Цена великой победы не может быть низкой. Малой кровью большие рубежи не взять. Сила любви предполагает величие жертвы.

Призывая любить, Христос показал на Себе ее цену. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан.15:12,13). Любовь и смерть оказались неразрывными. Смерть без любви – напрасная трагедия. Любовь без смерти, без готовности к смерти – незавершенность, неполнота.

Последние часы Христос проводит с друзьями, любимыми учениками, посвящая их в величайшее таинство, в котором жизнь становится смертью, чтобы снова стать жизнью в других.

Хлеб и вино символизируют это чудо превращения. Бог отдает Свою жизнь, чтобы мы Его смертью ожили, чтобы Его жизнь проросла в нас. Так зерно и виноград рождаются и умирают, чтобы превратиться в хлеб и вино, чтобы дать жизнь человеку. Бог создал землю, пшеница и виноградная лоза живут Им, это Божье тело и Божья кровь. Поэтому помимо аллегории, хлеб и вино в буквальном смысле дар жизни Божьей. Вино – кровь Бога, а хлеб – Его тело. Создав мир, Он отдал Себя человеку, чтобы прорасти в пшенице и винограде, чтобы мы насыщались Им.

«Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками…И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Матф. 26).

Бог питает наш мир Собой, все доброе, прекрасное, истинное – из Него исходит. В лице Христа Бог отдал последнее – Самого Себя. Божья любовь стоит Божьей жертвы.

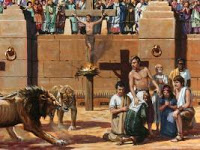

Странно, но на людей даже такая любовь впечатления не производит. Ученики разбегаются. На Голгофе – лишь кучка солдат и женщин.

Последние дни Христос в кругу друзей, но ни на одного из них не может положиться. Он берет самых верных с собой в Гефсиманию, но и они засыпают, оставляя Его в одиноком борении.

Бог прошел через одиночество, изменчивость толпы, предательство друзей, слабость ближайших сподвижников. Он остался один, чтобы принять на Себя всю полноту, всю тяжесть греха человеческого и смерть как расплату за грех. Его ученики, названные после христианами, оказались слишком слабыми, чтобы защищать Учителя. Так проявилась «чистота эксперимента» — безупречность мотива и безусловность любви Божьей.

Без претензий на признание и взаимность, в страданиях тела и еще более мучительной богооставленности, Христос сознательно и свободно становится жертвой. Достигая максимума, без всяких подстраховок и гарантий, Бог снисходит в глубины смерти и ада.

Он оставил все. У Него есть только любовь. Но любовь больше всего. И именно любовь победит. Не сразу, впереди еще ждет Голгофа. Но даже во всем этом, в эти страшные дни мучений Иисусовых и торжества зла, предощущается торжество Воскресения. Даже в темноте Гефсимании светили далекие звезды. Эту мистику, многозначность, трагичную и одновременно светлую тайну последних дней Христа удалось прекрасно передать Борису Пастернаку.

Мерцаньем звезд далеких безразлично

Был поворот дороги озарен.

Дорога шла вокруг горы Масличной,

Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.

За нею начинался Млечный путь.

Седые серебристые маслины

Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.

Учеников оставив за стеной,

Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,

Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства,

Как от вещей, полученных взаймы,

От всемогущества и чудотворства,

И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем

Уничтоженья и небытия.

Простор вселенной был необитаем,

И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,

Пустые, без начала и конца,

Чтоб эта чаша смерти миновала,

В поту кровавом Он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,

Он вышел за ограду. На земле

Ученики, осиленные дремой,

Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил

Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.

Час Сына Человеческого пробил.

Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда

Толпа рабов и скопище бродяг,

Огни, мечи и впереди — Иуда

С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам

И ухо одному из них отсек.

Но слышит: «Спор нельзя решать железом,

Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов

Отец не снарядил бы мне сюда?

И, волоска тогда на мне не тронув,

Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,

Которая дороже всех святынь.

Сейчас должно написанное сбыться,

Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче

И может загореться на ходу.

Во имя страшного ее величья

Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,

И, как сплавляют по реке плоты,

Ко мне на суд, как баржи каравана,

Столетья поплывут из темноты».

(Борис Пастернак. Гефсиманский сад)